デイリーコラム

【乗り物酔いの特効薬?】

去年あたりから乗り物で酔いやすくなった気がします。

先日USJに行く機会があり序盤は楽しんでいたのですが、スパイダーマンとハリーポッターのアトラクションに続けて乗ったらダウンしました。

藁にもすがる思いでその場でできる酔い止めを調べていると、コカ・コーラを飲めば楽になる旨の記載を見つけました。真偽のほどはともかく、自動販売機で売っていたため飲んでみると確かに楽になったような気がします。プラセボ効果なのかわかりませんが、飲んで一休みしたら動けるようになり、その後のUSJを楽しむことができました。

元々コーラは薬だったと言われますが、その効果を違った形で実感しました。

※2023年10月上旬時点での近況報告です。

【1年はあっという間に過ぎ去る】

上期が終わると今年もあとわずか3ヶ月。え!あとたった3ヶ月!?と衝撃を受けるのが、もはや毎年の恒例になってます。

どうも私の脳ミソは1-12という通常の一年と4-3の会計年度のズレをうまく認識してくれないようで、「まだ上期終わったばかり」と「もう3ヶ月しかない」の認知的不協和にはなかなか慣れることがありません。プライベートは年、仕事は年度、二つの基準が頭にあるんでしょうかね。

とりあえず、もう3ヶ月しかないマインドで、やり残したプライベートの用事を早めに片づけたいと思います。

※2023年10月上旬時点での近況報告です。

【アナリストオピニオン】メタバースの時代はいつくるのか③

メタバースがコンシューマー市場に浸透するため解決すべき課題

現状、メタバース空間内で遊べるユーザー体験が少なく、メタバースならではの付加価値が薄い。ゲーム以外で成功しているサービスがまだみられない状況で、メタバースが過疎化してしまう恐れがある。まずはコンテンツのクリエイティブ力が成長しなければ、市場は普及しないであろう。

コロナが収束して状況が変わっていく中で、バーチャル空間でどのような価値を提供していくべきかは、事業者の課題である。コロナ最盛期にはバーチャルイベントの需要が中心となっていたが、今はリアルのライブイベントなどが復活している。環境が変わって仮想空間でオンラインイベントを行う必然性は低くなっている。従って、バーチャルならではの価値が提供できるサービスでない需要が広がらないと思われる。

また、デバイスの進化がメタバース市場普及の必須条件になる。現状、PCやスマートフォン、タブレットを介した体験が主流となっており、VRデバイスの活用はあまり進んでいない。これはXR(VR、AR、MR)デバイスのサイズや重さが課題となり、長時間の使用が困難なケースが多いことが原因の一つと考えられる。さらに、3Dコンテンツの膨大なデータ容量によるユーザー側の端末への負荷/デバイスの制限もメタバースの課題となっている。

過去にもメタバースが注目を集めた時期があったものの、市場に浸透せずに過疎化してしまったことがある。現在、上記のような様々な課題が存在しているが、キラーコンテンツが登場すれば、メタバースは一気に広がる可能性もあると考える。そうなると、若い世代がコミュニケーションの手段として今のSNSのようにメタバースを利用する時代がくるかもしれない。

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/401

【アナリストオピニオン】メタバースの時代はいつくるのか②

メタバースの活用が見込まれる分野

■バーチャルイベント/リモートワーク

コロナ禍をきっかけにリモートワークやオンラインイベント(セミナー、展示会など)が定着するようになり、今後もメタバースを活用した関連サービスの需要は継続するものと予想される。ただし、コロナ収束後、既存の代替となるサービス分野の成長にはVRならではのメリットが不可欠であるため、課題が多い。その中で、バーチャルにより体験価値がさらにリッチになるサービスや、リアルとバーチャル空間を連携させるサービスなどは今後も成長可能性があると考えられる。

■マーケティングツール(企業のPR、顧客とのコミュニケーション)

企業が消費者に対して情報を発信する場としての活用が想定される。海外ではすでに大手企業の取り組みが始まっており、実際に実績も上げている。常設型3Dショールームや3DのWebサイトの用途が成長する可能性があるとみる。例えば、メタバースによる新商品の体験、アバターを使った顧客とのコミュニケーション、メタバースゲームを活用したブランディング戦略などが考えられる。

■メタバースEC

ショッピング・EC分野における活用については2軸ある。一つ目は、リアル商品のマーケティングプロモーションおよび販売があげられる。現状のECサイトでは実現できない接客やショッピングの体験がメタバース上では可能になる。メタバース空間でも商取引ができる仕組みを実装させることで、これまでインターネットで販売しづらかった商品(例えば、車など)が販売できるようになり、EC化率がさらに上がる可能性がある。最初のステップとしては、消費者が商品を探索する用途としての利用が考えられる。企業は新たな集客や接客のチャンスが得られる。二つ目は、NFTを活用したデジタル商品の販売がある。デジタル商品そのものを売り出して成果を挙げている海外のブランドの事例も増えている。

■リアルとバーチャルが融合するサービス

VR、AR、MRの特性を理解した企画であれば今でも盛り上がる可能性はあるが、現状のデバイスでは技術的な制約や利用へのハードルがある。このようなサービスは今後、技術の進展と共に市場が成長する可能性があるとみる。

■YouTubeのようなUGC(User Generated Contents)プラットフォーム

特定分野というよりも様々な法人/ユーザーが参画し、多様なコンテンツ、サービスが展開されるUGCの要素が、メタバース市場が拡大する上で、重要なポイントになる。つまり、自律的な経済圏が生まれるかどうかが市場成長のカギになると考える。UGCによるCtoC市場が成長すると、プラットフォーム提供者の立ち位置が非常に重要になってくる。プラットフォーマーは広告や手数料、課金などでマネタイズしていくと予想する。

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/401

【アナリストオピニオン】メタバースの時代はいつくるのか①

メタバースとは

近年メタバースが注目を集めて市場が盛り上がっているが、一般ユーザーは「メタバースって何?」「どのように活用されているの?」という疑問を持つ人々が多い。

メタバース(Metaverse)の言語的由来は「超越した」を意味する"メタ(Meta)"と「宇宙」「全空間」を意味する"ユニバース(Universe)"の合成語で、メタバースについて現状明確に定義されたものはないが、以下のような特徴をもつ前提で認識されることが多い。

<メタバースの特徴>

- 現実世界と同様に時間が途切れることなく永続性を持つ。

- ユーザーは自分の分身となるアバターを通じて仮想空間内で活動する。

- 複数のユーザーが同時に参加し、交流することができる。

- リアルタイムでライブ体験ができる。

- VRデバイスだけではなくPC、スマートフォンなどからもアクセスが可能。

- 仮想空間内でユーザーは社会的、文化的、経済的生活を送ることが可能。

昨今の急伸の成長要因

過去にもメタバースの概念は存在して、関連サービスも提供されていたが、様々な課題や限界があり広く普及しなかった。しかし、近年5Gなど通信環境の整備やVR技術の進展、また、メタバース内におけるコンテンツの所有権を保障するNFTの登場などにより、過去の課題が解消されつつあり、メタバースを活用したサービスの可能性について注目が集まった。

これに加わり、2021年10月Metaはメタバース開発事業に注力するため、社名をFacebookからMetaに変更し、積極的にメタバース事業に投資を行うと発表したことで、これをきっかけに業界ではメタバースへの注目が一気に高まった。

さらに、2020年はコロナパンデミックの影響により、人々の日常の中でリモートワークやオンライン・非対面の生活が一般化した。このような背景から、世界中の先端企業がメタバースを活用したサービスの可能性に注目し始め、関連ソリューションや技術開発に力を入れている。

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/401

【無料で遊ぶ、矢野経済研究所の歩き方】

無料で、マーケットに関するニュースレターやメールマガジンを受け取ったり、マーケットレポート紹介コンテンツを見ることができる方法をご存知ですか?

もし弊社からの情報が欲しい!という方がいらっしゃいましたら、YRI Webメンバー登録をしてみてください。

ご登録頂きますと、矢野経済研究所発信の各種業界およびマーケットに関するニュースレターやメールマガジン、矢野経済研究所が独自で企画した最新市場調査資料(マーケットレポート)新刊のお知らせ等各種情報の受信、マーケットレポート紹介コンテンツの閲覧等、メンバー限定のサービスを利用することができます。

【野球の面白さを再確認】

贔屓の野球チームが18年ぶりのリーグ優勝を果たしました。関西の虎のチームです。前回優勝したのが2005年で、私がファンになったのは2007年頃、当時は中学生でした。当該チームは、近年、あと一歩のところで優勝を逃し、2位でシーズンを終えることが多く、それだけ悔しい思いをしてきたと言えます。そんな背景もあり、今回の優勝は特別なものに感じました。中学生から現在まで、優勝という甘い蜜を一度も吸わずに応援し続けてこられたのは、我ながら我慢強い方だと思います。改めて野球は見ていて面白いと思った1年間でした。

※2023年10月上旬時点での近況報告です。

【アナリストオピニオン】資産運用の強化へ「2023 事務年度金融行政方針」③

フィンテックの推進に向けた取り組み

国内外の事業者の参入を更に促進するため、「FinTechサポートデスク」の機能や体制を強化する。また、フィンテックの魅力発信や国内外の事業者のネットワーキングの機会創出のため、「FIN/SUM」の更なる国際化を図る。加えて、FIN/SUMを中心に複数のサイドイベントから成る「Japan Fintech Week(仮称)」を2024年3月に創設する。

また、金融機関の一層のデジタル化・DXを支援すべく、国内外のフィンテック事業者との連携強化のためのミートアップの開催や、ITガバナンスの向上に向けた対話、デジタル化・DXに係る取組の好事例の発信等を行う。

2023年4月から制度が開始された賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)については、その適切な運用に向けて厚生労働省との連携を進める。

Web3.0 等の推進に向けたデジタルマネーや暗号資産等に係る取り組み

ステーブルコインの円滑な発行・流通に向け、仲介者に対して迅速な登録審査を行うための取り組みを進めるほか、自主規制団体の設立を促す。また、期末時価評価課税の対象となる発行体保有分以外の暗号資産について、法令上・会計上のあり方を含め、税制上の扱いを検討するほか、暗号資産発行企業等の会計監査の機会確保に向けた日本公認会計士協会の取り組みを後押ししていく。くわえて、投資者保護に配慮しつつ、セキュリティトークンの流通の枠組(PTS 認可のあり方等)や税制上の扱いについて、引き続き検討を行う。

中央銀行デジタル通貨(CBDC)については、日本銀行におけるパイロット実験や財務省における有識者会議の議論が進められており、金融庁としても、金融システムに与える影響等の観点から、この検討に貢献していく。(石神明広)

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/400

【アナリストオピニオン】資産運用の強化へ「2023 事務年度金融行政方針」②

スタートアップ等の成長を促すための資本市場の機能強化

スタートアップの資金調達や、非上場株式の保有者の換金と新たな投資を円滑化するため、非上場株式のプライマリー市場、セカンダリー市場双方の取引活性化に向けた環境整備に取り組む。

プライマリー市場については、株式投資型クラウドファンディングの活性化に向けて、必要な投資家保護策とあわせ、非上場会社による発行総額上限の拡充を検討するとともに、投資家の投資上限額を年収や資産に応じたものとすることを検討する。また、特定投資家私募や少額募集のあり方など、スタートアップ企業の資金調達に係る制度について検討を行う。

セカンダリー市場については、特定投資家向けの非上場株式の私設取引システム(PTS)の運営を行う事業者の新規参入を促すべく、事業の特性に応じてPTSの認可要件の緩和等を検討する。

融資を含むスタートアップヘの資金供給やその他支援の状況について、銀行等のモニタリングを通じ、機動的に確認し、フォローする。特にベンチャーデットについては、レイターステージのベンチャー企業を更に成長させ、機関投資家も参入可能な大型IPOにつなげる等の観点からも重要である。そのため、金融機関の審査実務に新たな審査目線等を構築する取り組みを促進、支援する。また、成長に時間を要するスタートアップを念頭に、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充するための要件緩和を進める。

企業のサステナビリティ開示の充実

近時、サステナビリティに関する取り組みが企業経営の中心的な課題になるとともに、投資家が中長期的な企業価値を評価する観点から、サステナビリティ情報へのニーズが高まっていることを踏まえ、企業のサステナビリティ開示の内容について継続的な充実を図る。

改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」(2023 年1月施行)において、有価証券報告書等にサステナビリティに関する考え方及び取り組みの記載欄が新設されたこと等を踏まえ、サステナビリティ開示の好事例を取りまとめて公表する。(石神明広)

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/400

【アナリストオピニオン】資産運用の強化へ「2023 事務年度金融行政方針」①

2023年8月に公表された「金融庁2023事務年度金融方針」において、金融行政における重点課題および金融行政に取り組む上での方針が示されている。ここでは、FinTech領域に関連する内容を抜粋して記載する。

2024年1月より新NISA制度が開始され、それを含めた資産運用国への取り組みや企業のサステナビリティ開示、Web3.0 等の推進に向けたデジタルマネーや暗号資産等に係る取り組みなどが注目トピックとして挙げられる。

資産運用立国に向けた取り組みの推進

成長と資産所得の好循環を実現していく上で、機関投資家として家計金融資産等の運用を担う、資産運用会社やアセットオーナーに期待される役割は大きい。一方で、運用力やガバナンス等の課題も指摘されている。このため、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」(2023 年6月公表)及び「経済財政運営と改革の基本方針 2023」(2023 年6月公表)に基づき、関係省庁と連携し、資産運用立国に向けた取り組みを行う。そのための具体的な政策プランを新しい資本主義実現会議の下で年内に策定する。

新しいNISA制度の普及・活用促進

2024年1月より開始する新しいNISA 制度に向け、制度の趣旨や内容の周知に努め、個々のライフサイクルに基づいた適切な制度の活用を促す。このため、NISA 特設サイトの利用者目線での抜本的な見直し、幅広い層への分かりやすさを追求したガイドブック等の作成、財務局や業界団体等と連携したイベント・セミナーの開催等を行う。

官民連携によるNISA推進戦略協議会の下、NISA活用の優良事例の蓄積等を通じて、NISA制度の信頼性を浸透させていく。顧客に対する説明態勢の整備や適合性原則を踏まえた金融商品の提供、金融機関による回転売買の勧誘行為の防止等の観点から、モニタリングを実施。投資未経験者も含めた利用者利便の向上、サービスを提供する金融機関や利用者の負担軽減等の観点から、デジタル技術の活用等による、NISA に係る手続の簡素化・合理化等を進める。(石神明広)

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/400

【アナリストオピニオン】一気呵成に進む巨象の動きを契機に個人領域、法人領域の双方でざわつき、2024年も期待大②

個人領域は競争が本格化、今後の広がりに期待

特に個人領域は、既に取組む第一生命や住友生命、SOMPOひまわり生命などに加えて、日本生命が加わったことで、一気に競争激化となる見込みである。正確には市場が一気に広がる(=市場創出)とみるのが正しいのかもしれない。まだまだ未開拓の領域は潜んでおり、今後、参入生命保険会社各社が2023年から2024年にかけて協業領域の幅が広がっていくとみる。

ただ、保険会社は業務範囲規制の範囲内で非保険領域を展開していく必要がある点において、2023年11月末に金融庁が「保険業該当性に関するQ&A」として改めて基本的な考え方や解釈について公表した背景には、こうした各社の取組みが加速してきたことを受けてのことであろう(もしくは金融庁に対して非保険領域の展開に際して問い合わせが多く寄せられた可能性)。

法人向けが今後の焦点

今回、日本生命がWelbyヘルスケアソリューションズとの業務提携を契機として法人向け事業の強化を開始したほか、第一生命がベネフィット・ワンを傘下に収めるべく、TOBを仕掛けているが、明らかに法人向けのプラットフォームを傘下に収めようとの狙いがある。ベネフィット・ワンの福利厚生プラットフォームと既に協業しているメンタルヘルステクノロジーズを含めた既存サービスとのシナジー効果も見込まれるなど、手中に収められれば非常に強力な取組みといえる。

その意味では、同じく福利厚生サービスを手掛ける大手のリログループの動向は注目すべきであろう。特に同社はグループのリロ・フィナンシャル・ソリューションズが2023年7月に金融サービス仲介業(証券領域)を取得している点も大きな強みといえる。また、大同生命を筆頭に法人向けを強みとする生命保険会社各社もさまざまな取組みを進めており注目している。

さぁ、2024年は個人領域に留まらず、法人領域についても異業種との協業を通じた市場の拡大に向けてさまざまな動きが出てきそうで、私たちを驚かせてくれそうな気がして楽しみでならない。(山口泰裕)

※全文は以下よりご覧いただけます

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/399

【アナリストオピニオン】一気呵成に進む巨象の動きを契機に個人領域、法人領域の双方でざわつき、2024年も期待大①

日本生命による2023年11月のニチイホールディングスの買収を契機として、個人領域、法人領域の双方において動きが活発化し始めている。第一生命はベネフィット・ワンへのTOB、住友生命はPREVENTなど、2023年の師走になってさまざまなニュースが市場を賑わしている。本稿では、従来の競争環境の振り返りと併せて、個人領域や法人領域における今後の市場創出への期待について記しておきたい。

従来の競争環境の振り返り

従来は、第一生命のCXデザイン戦略や、住友生命の「Vitality」、SOMPOひまわり生命の「Linkxシリーズ」を中心に競争が繰り広げられてきた。いずれも主に個人を対象としたライフスタイル全体をサポートする戦略であり、従来の保険商品の提供に留まらず、スタートアップを始めとしたさまざまな異業種と協業しながら、私たちのライフスタイル全体を支援すべく、総合的なヘルスケアサポートサービスを手掛けている。

他方、法人向けについて、第一生命は企業健診レポートサービスに加え、2023年4月には従業員向けにメンタルヘルス領域を手掛けるメンタルヘルステクノロジーズと協業するなど、これから取組み始める事業者が多い状況にある。

巨象が個人領域、法人領域を一気呵成に攻める

そうしたなか、いよいよ巨象、日本生命が本格的に動き出した。Nippon Life Xが中心となって取組んでいるとみられ、その動きはかなりスピーディだ。詳細は筆者がFinTech Jornalに寄稿した、拙著「なぜ日本生命は介護最大手を買収した? 非保険領域の「本格競争」が始まった」に譲るが、2023年11月のニチイホールディングスの買収に続き、同年12月にWelbyヘルスケアソリューションズと資本業務提携しサービス開発を開始と発表、生活習慣病領域について未病・予防から治療・予後に至るまでPHRを活用するなど、一気にその動きを加速、本気度が伺える。

しかもニチイホールディングスの買収は個人向け、Welbyヘルスケアソリューションズとの業務提携は産業保健や自治体、健保組合向けのサービス開発や販路開拓を挙げており、明らかに法人向けである。既に同社は法人を対象にニッセイ健康増進コンサルティングサービス(Wellness-Star☆)を手掛けており、今回の資本業務提携はその強化の一環である。一気に個人、法人の双方をカバーすべく仕掛ける戦略である。

拙著でも指摘したが、今回の日本生命の動きは非保険領域に対して総力を挙げて取り組む価値があるとのメッセージを内外に向けて明確に打ち出したといってよいだろう。(山口泰裕)

※全文は以下よりご覧いただけます。

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/399

【リアルの買い物も魅力的】

ここ数年、服をネット通販で適当に買って済ますことが多かったのですが、最近おしゃれが好きな友人と一緒に買い物へ行くようになり、リアルで買い物する機会が多くなりました。複数のアパレルショップを回り、商品を手に取りながら自分がときめいた服を探し、試着してみる。服自体は良くても、いざ試着したら自分に似合わずがっかり…ということもありますが、それでもお気に入りの服を見つけ、購入するときは最高に気分が良いです。ネット通販は多くのブランドから色や形、値段など指定し効率良く探すことができますが、ワンクリックで購入が済んでしまうなどあっけないです。一方でリアルな買い物場面では、お気に入りの1着にたどり着くまで時間がかかるケースが多いですが、買った瞬間の高揚感は圧倒的に感じやすいです。ただ目下の悩みは、通勤経路に駅ビルが多いため、仕事帰りについ立ち寄るといつの間にか手にはショッパーを持ち帰宅していることもしばしば…

※2023年10月上旬時点での近況報告です。

【電気代は怖いが、ガス代は大幅減?】

この原稿を書いたのは9月5日です。

今年の夏は稀に見る猛暑で、7~8月はエアコンを切る事がほとんどありませんでした。電気代の補助金もあったかと思いますが、7~8月分の請求がいくらになるのか? 料金明細を見るのが怖いです。

その一方で筆者は、夏場はシャワー利用のみで、さらに夏場ではお湯を沸かさなくてもぬるま湯が出てくる住環境(?)のため、お湯を沸かしたイメージがあまりなく、結果としてガス代が大きく減ると見込んでいます。

結局のところ、どちらに転ぶのか楽しみであり、怖くもあります。

【アナリストオピニオン】IT業界 2023年を振り返るならもちろん生成AI②

ユーザー企業の関心も高い生成AI

矢野経済研究所では、2023年10月に『2023国内企業のIT投資実態と予測』を発刊した。本資料はユーザー企業に対するアンケート調査をベースとした資料で、2023年は538社の協力を得ている。

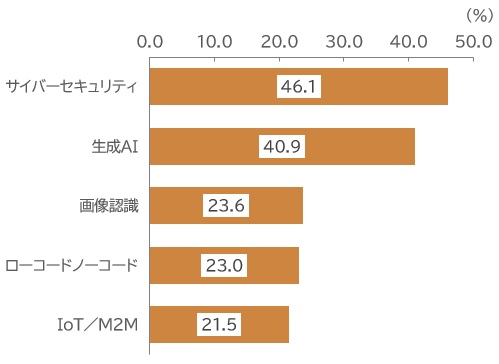

本資料では、「自社のIT戦略や経営に大きな影響を与えそうなもの」について尋ねた(複数回答/n=508)。結果は、「サイバーセキュリティ」が46.1%でトップ、次点が「生成AI」(40.9%)であった。生成AIに対するユーザー企業の関心の高さがうかがえる。また、3位は「画像認識」(生成AIを除く)(23.6%)となっており、AIそのものに対する関心も増加していると言える。

生成AIについて、ITベンダに話を聞くと、ベンダ内でも、どのようなところに利用できるか、勉強中である、という話が多い。また、ベンダにとっての顧客(エンドユーザ―)からも生成AIを活用したいという要望が非常に多いという。もっとも、この生成AIに関しては、現状、懸念点もある。情報漏洩をはじめとしたセキュリティ的な問題であったり、著作権など知的財産権を侵害する可能性であったり、がそれである。ただ、生成AIについては政府も開発、利用を促進するという方向性を示しており、開発や活用に関する国内向けのガイドライン(指針)の作成に向かった動きは始まっている。

しかし、国内向けのガイドラインがあったとしても、ビジネスで利用するのであれば、各社、自社内におけるガイドラインの設定を考える必要はあるだろう。自社では良くても取引先ではNGというケース、顧客が否定的というケースもしばらくはありそうだ。そのため、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展と同様、まずは業務効率化など、いわゆる「守りの生成AI」が進んでいくと予想する。例えば、チャットボット的な利用がそのひとつである。

だとすれば生成AIもDXのように緩やかに進んでいくのか。この点については否だと考える。そもそもDXが広い概念で、生成AIの活用もDXのひとつと考えられることから、これらを比較の対象にすることが誤りとも言える。ただ、日本企業と新しいITテクノロジーのこれまでの関係をみると、企業規模や業種に関係なく、積極的に取り入れられていったものは少ない。ChatGPTに無料版があり、しかもそこそこに使えて、使うための技術はいらない。そうしたサービスであるからこそ、生成AIに対する敷居は下がり、企業規模や業種に関係なく利用が急速に広がろうとしている(ChatGPTに限るものではない)。

生成AIは既に一部自治体でも導入されている。相模原市(神奈川県)では、国産生成AIの導入を決定した(開発はNEC)。国産生成AIは、日本語に特化して開発されていることから、行政の専門用語に対応し、また、データセンターを国内に設置するため、情報管理を国内で行えるというメリットがあるという。例えばパブリッククラウドの利用では、メインで外資系のサービスを利用し、ところによって国産クラウドを活用する、というスタイルも多い。日本語に特化して、というのは現時点では大きなメリットであるように思うが、外資系生成AIも日本語を学習していくと思われ、今後生成AIがパブリッククラウドなどと同じ道をたどるのか、国産生成AIが存在感を示せるのか、非常に楽しみである。

【アナリストオピニオン】IT業界 2023年を振り返るならもちろん生成AI①

Salesforce World Tour Tokyo

2023年11月、セールスフォース・ジャパンはSalesforce World Tour Tokyoを開催した。米Salesforceの創業者で会長兼CEOのマーク・ベニオフ氏が6年ぶりに来日し、基調講演に登壇する、ということもあり、イベントは25,000人以上が登録をする盛り上がりであった(現地開催とオンラインのハイブリッド型イベント)。

2023年のテーマは「誰もがアインシュタインになれる」。ここでいうアインシュタインは学者のことではない。SalesforceのAIエンジンのことである。もちろん、実際に自分がAIエンジンになれるわけではない。基調講演ではCRM向け生成AI「Einstein 1 Platform」および対話型AIアシスタントのデモンストレーションが披露されたが、非常にわかりやすく、導入企業側であれば、優れたUIで簡単にAIを活用することができそうであったし、消費者側であれば効率も含め、ストレスのない個客体験を得られるであろうと感じた。

「Einstein 1 Platform」はあらゆるデータを安全に結び付け、AIを活用したアプリをローコードで構築するプラットフォームである。AIの活用にデータは不可欠で、それが散らばっていては思うような施策を打てず、また効果も出ないだろう。データを結びつけること(一元化)はユーザーが求めていることのひとつで、同サービスはそれに応えるものである。

ここで注目したいのが「生成AI」というキーワードである。セールスフォース・ジャパンの会長兼社長の小出氏も、生成AI、対話型AIの製品を世に出していく、と言及したように、今冬、既に複数の生成AI製品/サービスが同社から提供される予定である(例えば、「Work Summaries」/カスタマーサービスにおける、オペレーターと顧客の会話内容の要約をAIが生成や「Sales Email」/CRM内の情報を活用し目的に即してパーソナライズされたメールをAIがワンクリックで自動的に生成など)。

生成AIに関しては、Google Cloud Next '23やAWS re:Invent 2023でも重要なワードのひとつになっており、2023年のIT業界を振り返る上で、外せないトピックスのひとつだろう。(小山博子)

https://www.yanoict.com/opinion/show/id/398

2024年 変革を追走し困難へ挑戦を

このたびの令和6年能登半島地震において、被害を受けた皆さまへ心よりお見舞いを申しあげます。また、犠牲となられた方々に哀悼の意を表します。

昨年は新型コロナウイルス感染症が5類へと移行し、我々は経済活動の自由度を大いに取り戻しました。新型コロナウイルスを乗り越えた意義は大きく、日経平均株価も高値を維持し、2023年は復活という言葉が似あう年だったように感じておりました。しかし、2024年は困難からのスタートとなり、我々は乗り越えなければならない危機に直面しています。

見渡せば日本経済・社会に根差す課題はいまだ解決していません。先行する企業はDXという変革への道筋をつけ大きく一歩を踏み出していますが、準備段階の企業も多いのが現状です。この一歩の差は長距離走のように、いずれ出遅れた企業を置き去りにしていくことでしょう。日本社会全体の課題に対応していくには、後を追う多数の企業が変革に向け走り出していくことが肝要に感じます。

矢野経済研究所は市場調査を通じて、困難を乗り越えていく日本経済、社会に微力ながらも貢献したいと考えております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。(忌部 佳史)

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。