デイリーコラム

【年末年始休暇のお知らせ】

矢野経済研究所は、明日12月30日(火)から1月4日(日)まで年末年始休業となります。年始の営業開始日は1月5日(月)です。

2025年も残すところ、いよいよわずかとなりました。

本年を振り返りますと、生成AIの社会実装が一段と進展し、企業活動のみならず、金融サービスや業務プロセスの在り方にも大きな変化が見られた一年であったといえます。あわせて、国内外においてはサイバーセキュリティやデータ利活用を巡る議論が深化するとともに、金融分野では金利環境の変化やデジタル金融の進展などを背景に、市場構造の転換がより鮮明になりました。

ITや金融を取り巻く市場環境は、これまで以上に不確実性と複雑性を増しております。そのような状況下においては、定量的な市場データに基づく冷静な分析と、中長期的視点に立った市場理解の重要性が一層高まっているものと認識しております。

来る2026年におきましても、当社ICT・金融ユニットでは、技術動向、制度・政策、需要構造の変化を多面的に捉え、調査・分析活動を通じて、皆様の事業戦略および意思決定に資する情報提供に努めてまいります。

皆様におかれましては、どうぞご自愛のうえ、良いお年をお迎えください。

来年も引き続きご高覧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

このページは、矢野経済研究所の研究員が、ICT業界動向や調査研究、研究員の見解などについて、コメントを発信しています。 引き続きご高覧頂けますと幸いです。来年もどうぞよろしくお願いいたします。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」⑧(終)

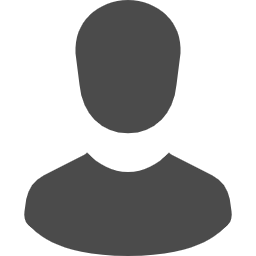

当時は共創も話題でした。2019年の調査では、共創の場を「利用している」の割合はおよそ1割程度である。しかし「利用を計画している」「関心あり」の合計は15%以上で、共創の場の利用者が拡大するであろうことが予想できる。

さて、全8回で2019年のIT投資の状況を振り返りました。2025年版では海外拠点に対するIT投資の状況なども掲載しています。プレスリリースも出ていますので関心を持って頂けましたらご一読をお願いいたします。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」⑦

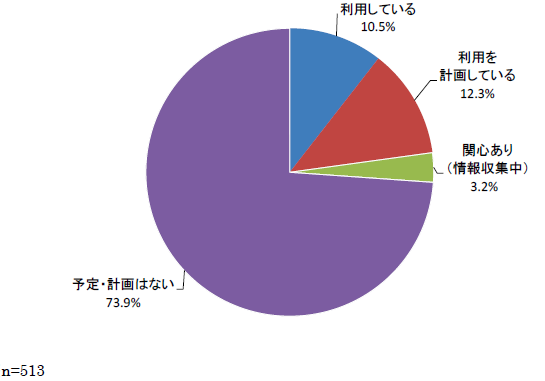

今後3年間でIT投資が増加するソフトウェアをみる。2019年の上位は「セキュリティ関連ソフト」と「ERP」が同率1位、「SFA」が続いた。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」⑤

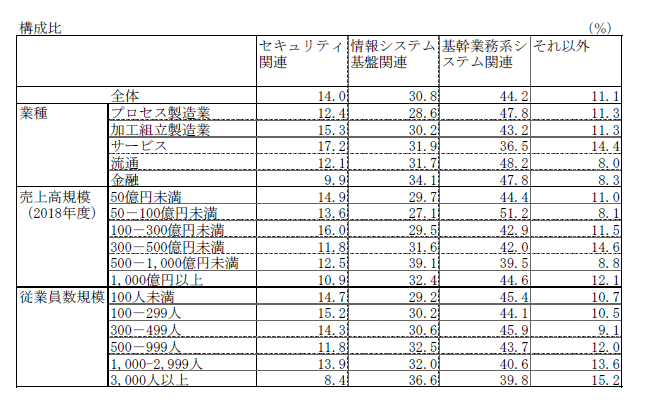

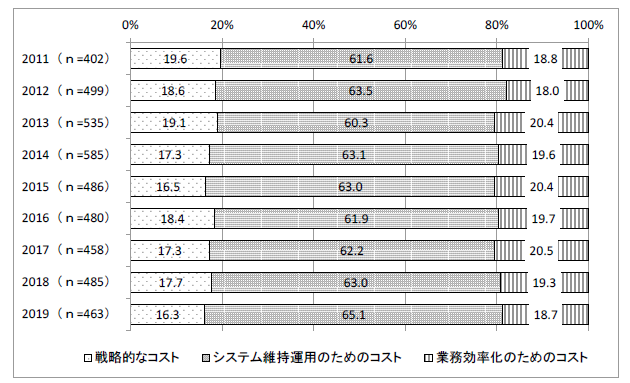

目的別投資比率の推移(2011~2019年度)をみると「システム維持運用のためのコスト」の割合が6割以上と大きい。この時点では攻めのIT投資へのシフトの兆しはまだ見られていない。

【今週の"ひらめき"視点】土地売買、国籍登録を義務付けへ。問題の本質は土地利用の適性化にある

当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。

政府は、防衛関連施設周辺や国境離島など「重要土地等調査・規制法」の対象となる土地に加え、森林や大規模土地の取引に際して、取得者の国籍登録を義務付ける法令を整備する方針を固めた。法人については代表者のみならず外国籍の出資者が議決権の過半を占める場合にも適用、外国資本による土地取引の実態を把握するとともに土地の不法利用を防ぐことが狙い。

外国人による土地取得への批判が高まる。とりわけ、森林取得に伴う水資源の危機が喧伝される。果たして実態はどうか。農林水産省の調査によると「令和6年に外国法人等が取得した森林は382ha、全国の私有林面積の0.003%、平成18年からの累計でも10,396ha、同0.07%にとどまり、水資源への直接的な影響は確認されていない」とのことだ。因みにこの報告書では比較例として“米国は5.0%”という数字をあえて記載している。内閣官房も「外国人または外国法人と思われる者による地下水の採取において地下水障害や住民トラブルの事例は報告されなかった」旨、公表している(12月16日)。

「投機的な短期売買」「非居住者の増加」など都市部のマンション取引も批判の的だ。とは言え、国土交通省によると東京都における外国人による新築マンション取得率は2024年が1.5%、今年上半期が3.0%だ。確かに増えている。しかし、この比率をもって「東京が買い占められている」とは言えないし、2024年上半期の東京23区における新築マンションの短期売買率は「国外に住所がある者」が7.0%であるのに対し、「国内に住所がある者」はこれを2.4ポイント上回る。

世界的に割安な富裕層向けマーケットにおける海外勢のシェアは高い。インバウンド需要を見込んだ外国資本の直接投資も拡大している。ただ、それをもって排外的な言説の根拠にするのはいかがなものか。土地取引の透明化と国土利用の実態把握に異論はない。問題は産業廃棄物の不法投棄、無許可民泊、無届け開発など“違法な土地利用”を防ぐことであり、不動産バブルを抑止し、住環境を守り、森林資源を適切に管理し、水源涵養林を保全し、生態系の維持をはかることにある。これらに実効性をもたせる施策こそが議論されるべきであり、外国人政策という文脈からの視点にのみこの問題を収斂すべきではない。

今週の“ひらめき”視点 12.14 – 12.18

代表取締役社長 水越 孝

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」④

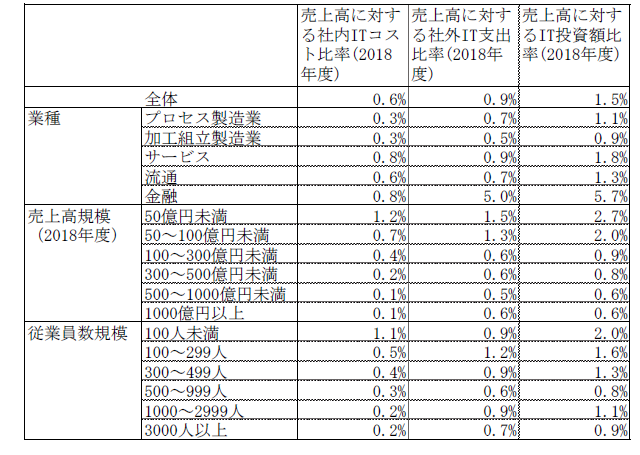

売上高に対するIT投資比率をみる。売上高に対するIT投資額比率(2018年度)は、全体平均1.5%程度となっている。業種別にみると、金融業が5.7%と最も大きい値を示す。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」③

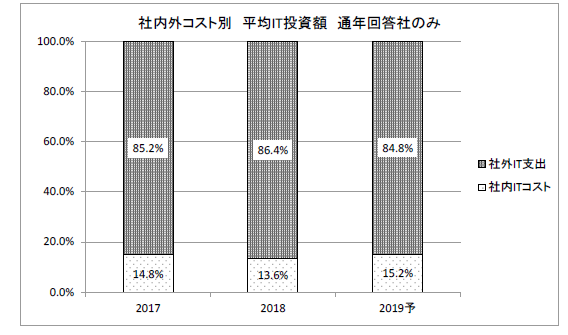

2017~2019年度予算の社内コストおよび社外IT支出の構成比をみる。社内ITコストが15%程度、社外IT支出が85%程度という状態が続いている。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」②

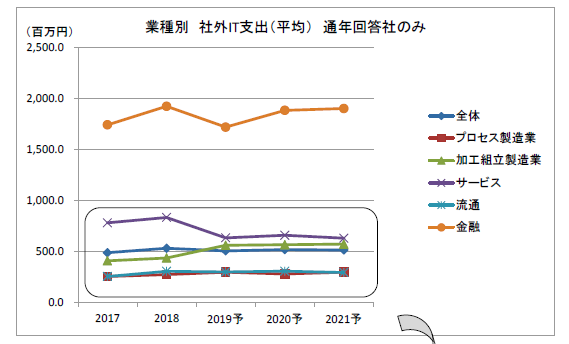

社外IT支出を業種別にみる。加工組立製造業の2019年度予算の伸びが前年度28.4%増と最も大きい。この背景には、デジタル戦略投資の拡大がある。大手企業を中心にDXが進み始めた一端がうかがえる。加工組立製造業では、2019年度にグループ標準のERP導入を予定する企業もあった。今後3年間でIT投資を増加させるソフトウェアの上位3つはERP、セキュリティ関連ソフト、KMおよびCAD/CAM(同率)であった。また、今後3年間のIT投資の目的には、システム基盤全体の効率化、情報セキュリティの強化、工場の生産性向上が挙がっている。

【短期集中連載】国内企業のIT投資 「25年版発刊で19年版を見る」①

2025年10月に『2025国内企業のIT投資実態と予測』を発刊しました。レポートにはどのようなことが書かれているのか、今日から8回ほど、当方担当回では、FB資料をもとに、コロナ禍前、DXレポートが発表されてまもなくの2019年版の内容で、雰囲気をお伝えいたします。

2019年度の社外IT支出は、Windows7のサポート終了に備え、18年度にPCをリプレイスした企業が多かったことなどの影響を受け、僅かに前年度を下回る予想でした。

【今週の"ひらめき"視点】おこめ券、空振り。令和の米騒動を契機に農政の抜本的な見直しを

当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。

令和7年度補正予算審議が始まった。政府は自治体がそれぞれの地域特性に応じて自らの裁量で物価高対策を講じるための財源として重点支援地方交付金2兆円を計上した。食品価格高騰による負担軽減、低所得世帯等における電気・ガス・水道など生活インフラコストの軽減、中小零細企業のエネルギー高騰対策や賃上げ環境整備など、生活者と事業者を対象とした施策が使途メニューとして例示されているが、もっぱら注目されているのは農林水産省が活用を推奨する“全国共通おこめ券”だ。

ところが、これが不人気だ。1枚500円に対してお米との引き換えは440円分という手数料の高さと煩雑な事務コストが要因だ。ただ、問題の本質はここではない。10月22日、鈴木憲和農水相は就任会見において物価高対策としておこめ券の配布に言及、そのうえで「米は需要に応じた生産が原理原則」と発言した。これは高騰した小売価格を実質的に是認するものであり、5キロ3千円代を目指して前政権が掲げた増産方針からの転換に他ならない。

今回の米騒動については、投機目的で21万トンが買い占められた、などといった説明がまことしやかに流された。しかし、実際は「令和5/6年に40-50万トン、令和6/7年に20-30万トンの供給不足が発生」しており、農水省はその要因を「需要予測は人口減少トレンドを前提としており、精米歩留まりの低下等を考慮しなかったため」と総括した(令和7年8月)。2018年、国は、国による米の生産目標数量の配分制度(減反政策)を廃止する。一方、転作補助金を増額するとともに需要予測にもとづく“生産量の目安”を発表、これを受けて都道府県>産地の農業団体>農業者へと段階的に生産量の目安が情報として提供される。要するに価格維持を目的とした減反は形を変えて維持されてきたと言え、今回の米騒動はその歪みが露呈したということである。

おこめ券の発行母体は全国農業協同組合連合会と全国米穀販売事業共済協同組合であり、農水官僚出身の鈴木氏の地盤はブランド米“はえぬき” “つや姫”で名高い山形県である。12月9日、記者会見で農業団体への利益誘導に関する疑義を質された鈴木氏はこれを完全否定した。是非そうあっていただきたい。一方、「国の需要予測を根拠に生産調整を」との方針は“市場に委ねる”こととは真逆の発想である。少なくとも価格維持政策が専業米農家の減少と消費者の米離れに歯止めをかけられなかったことは事実である。食料安全保障という観点に立てば主食生産者への所得補償も選択肢だ。戦後農政の徹底した検証を踏まえ、10年先を見据えた制度を検討いただきたい。

【関連記事】

「コメ、店頭価格2倍に。減反思想の呪縛を解け」今週の"ひらめき"視点 2025.3.16 – 3.27

今週の“ひらめき”視点 12.7 – 12.11

代表取締役社長 水越 孝

【原稿作成の変遷】

弊社では1990年前後までは、レポート原稿は主に手書きでした(ワープロソフト「一太郎」や、表計算ソフト「ロータス1-2-3」も使ってましたが、ベテラン社員を中心に、主流は手書きでした)。

筆者は悪筆だったので、レポート作成時には、下書き原稿を書いたら、その都度「浄書屋さん(外注さん)」に原稿のリライトをお願いしてました。

書き始めには、悪筆なりにも丁寧に書こうと意識するのですが、原稿の締め切り間近になるとそうはいきません。悪筆/乱筆どころか、恐ろしい字体が顔を出し、外注さんからは「字が読めないので、他の人に頼んでください」と泣かれる始末。少し言い合いになり、本当に泣かれました。

この時ほど、ペン字でも習っておけばと悔やんだことはありません。

このような時に富士通からワープロ専用機「OASYSシリーズ」が登場。悪筆問題がなくなった上に、漢字変換もスムースに出来ることから、それまでの辞書片手の原稿作成からも開放されました。浄書屋さんは、ビジネス環境の激震に見舞われたと思いますが(その後、ワープロ外注になった人もいました)、悪筆研究員としては、これは劇的なワークスタイル変革でした。

今ではワープロ専用機を知っている社員も減り、時代はパソコンのキーボード入力から音声入力に移行しようとしています。この30年で、まさに隔世の感です。

【アナリスト便り】『2025 SDV時代における車載アプリケーション市場の徹底研究 ~アーキテクチャとビジネスモデルの将来像~』を発刊

2025年11月末に『2025 SDV時代における車載アプリケーション市場の徹底研究 ~アーキテクチャとビジネスモデルの将来像~』を発刊しました!

SDVが盛り上がるなか、今回、車載アプリケーション等に関する市場規模推移・予測(2021年~2030年予測)に加えて、車載アプリケーションおよび車載プラットフォームのアーキテクチャとその変遷(2018年以前/2025年/2028年/2030年)について、各社様との意見交換をベースに弊社の仮説を提示してみました。

SDVというと、経済産業省が「モビリティDX戦略」において「クラウドとの通信により、自動車の機能を継続的にアップデートすることで、運転機能の高度化など従来車にない新たな価値が実現可能な次世代の自動車」と定義、いわゆるOTA(Over The Air)が可能な自動車としていますが、実態はそんなシンプルに定義できるほど単純なものではありません。

今回、「徹底研究」と名付けたとおり、車載関連アプリケーション市場について領域別に分けて市場規模を算出したほか、アーキテクチャもより現実に近いものが作れたのではないかと自負しています。

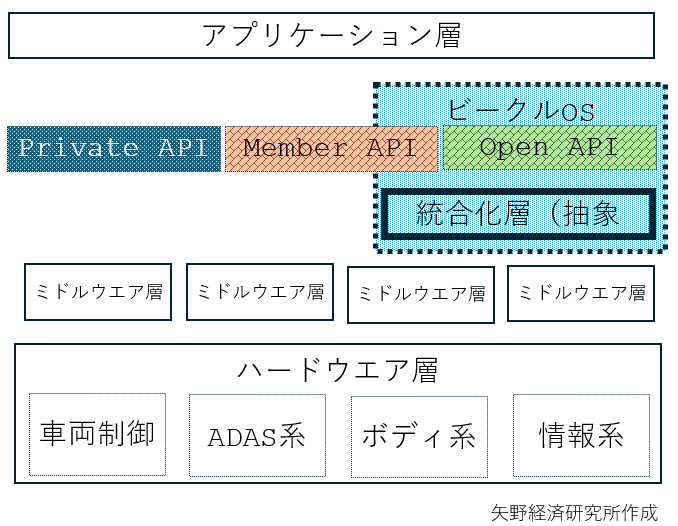

ちなみに「アプリケーション」とタイトルにありますが、皆さんがお使いのスマホのエンタメを中心としたアプリと、車載向けのアプリでは大分範囲が異なります。もちろん、車載向けにもエンタメアプリがありますが、模式図に示すとおり、車両制御/ADAS/ボディ系/情報系の4つのドメインに紐づくアプリケーションを対象としています。なお、スマホ向けの一般的なアプリケーションは、4区分のうち、情報系ドメインに紐づくものと思ってもらえればと思います。

【アナリスト便り】「2026年版 生成AI/AIエージェントの活用実態と展望」を発刊

11月28日に『2026年版 生成AI/AIエージェントの活用実態と展望』を発刊いたしました。本レポートは、ユーザ企業500社を対象としたアンケート調査とベンダ企業への取材結果をもとに取りまとめたものです。調査にご協力いただきました皆様に、あらためて心より御礼申し上げます。

調査の結果、生成AIの利用は2024年調査時点からさらに拡大し、活用領域も一層多様化していることが明らかになりました。2024年調査と比較して「利用額0円」と回答した企業の割合が減少しており、ユーザ企業における生成AIへの投資が着実に進展している様子がうかがえます。

また、ベンダ企業においてはAIエージェント関連サービスの提供が本格化しつつあります。ユーザ企業によるAIエージェントの利用は現時点では一部にとどまるものの、関心を示す層は一定規模に達しており、今後、利用企業が段階的に拡大していく局面にあると考えられます。

本レポートでは、生成AI活用に関するユーザ企業・ベンダ企業双方の現状と動向を多角的に分析しています。皆様の事業戦略の検討にあたり、本資料が一助となりましたら幸いです。

オープンデータ取り組み済み自治体資料のアップデート

11月20日、デジタル庁からオープンデータ取り組み済み自治体資料をアップデートした。発表によれば、10月30日時点での取組率は約88%(1,573/1,788自治体)だという。

https://www.digital.go.jp/resources/data_local_governments

人口5万人未満の町村におけるデータ整備が遅れているが、小規模自治体の情報部門担当者の負担を考えると少々気の毒にも感じてしまう。

矢野経済研究所では、自治体のデジタル化に関するアンケート調査を実施すべく企画しており、こうした背景にも触れられればと考えている。(忌部佳史)

【今週の"ひらめき"視点】造船4社+海運3社、造船復活へ次世代船舶の設計で協業

当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。

12月1日、三菱造船、今治造船、ジャパンマリンユナイテッド(JMU)、日本シップヤードと日本郵船、商船三井、川崎汽船は、三菱重工と今治造船が共同出資する船舶設計会社「MILES」(マイルズ)と、液化CO2輸送船や脱炭素技術を活用した新燃料船に関する標準設計スキームを構築するための覚書を締結した。あわせてJMU、日本シップヤード、海運3社もMILESへの資本参加を表明、造船4社+海運3社のオールジャパン体制で次世代船舶市場における国際競争力を強化する。

その2週間前の11月18日、公正取引委員会は今治造船によるJMUの子会社化(出資比率60%)を承認した。独禁法上の審査で問われたのは商船市場における水平型企業結合と、船舶用エンジンメーカー「日立造船マリンエンジン」に今治造船が35%を出資していることによる垂直型企業結合に伴う“競争制限の有無”である。前者は外航船の船主は国内外の造船会社を区別せずに発注していること、後者はJMUに情報遮断措置を課すことでいずれも競争制限の恐れはないと判断された。

世界の造船市場は中国が圧倒する。2024年の船舶受注量シェアは中国71%、韓国14%、日本8%(契約年ベース、国土交通省海事局)である。造船技術の向上も目を見張るものがある。従来、韓国企業が市場をリードしてきたLNG運搬船についても中国企業が台頭しつつある。中国勢の新規受注の9割は輸出であり、世界の外航海運はまさに中国勢が席巻する。

今治造船のJMUへの出資が承認された2日後、公取委は「経済安全保障に関連した事業者の取組における独占禁止法上の基本的な考え方」を公表、「グローバル市場において国内企業が単独で競争力を維持できない場合、新たな会社が一括して製品の営業・設計・調達を行うとともに各社が分担して製品製造を行う」事例の想定業種として造船・舶用工業を紹介している。まさにMILESのスキームそのままだ。ちなみに日本シップヤードは今治造船とJMUの合弁会社である。つまり、7社連合+MILES事業の成否は実質的に今治造船にかかっていると言っていいだろう。非上場会社ゆえの長期戦略とオーナー経営ならではの迅速な意思決定に期待したい。

今週の“ひらめき”視点 11.24 – 12.4

代表取締役社長 水越 孝

家庭用ゲーム機の登場を振り返る

1980年代の大学生の頃、ファミリーコンピュータ(ファミコン)が発売された。特にゲーム好きという事ではなかったが(ゲーセンにたまに行く程度)、弟が欲しがったこともあり、取りあえず購入してみた。

当初はゲームソフトが限られており、すぐに飽きてしまった記憶がある。そもそもアクション系ゲームは苦手で、遊べるソフトがあまりなかったと思う。その後、ドラゴンクエストシリーズが発売され、ゆっくり遊べる上にストーリー性もあったことから、ロールプレイング系ゲームを目的として、ファミコン~スーパーファミコン~プレステ3まではずっと購入を続けた。そしてポータブルタイプからは購入をやめた。

元々は家にはいたくないタイプだったが、ドラクエやファイナルファンタジーが発売されると、ほぼ連日ゲーム三昧になった。徹夜もしたと記憶している。今になって思いなおすと、一種の中毒症状だったのかもしれない。

現在では、プロのゲーマー(eスポーツなど)もいるほどで、ゲームは世界的なエンターテインメント競技として認知されている。弊社でも愛好家は少なくない。

子供の玩具と位置付けられていた初期のファミコンでは、パスワード入力でゲーム再開をしていた。たまにパスワードのメモを間違ってしまい、完全に始めからやり直しになるなど、不便ではあったけど、のどかで懐かしい時代だった。

【発刊裏話】「2025年版 生命保険の販売チャネル戦略と展望 ―直販、Web、来店ショップ、訪問販売の実態―」

ここ数年、保険業界では個人情報管理や代理店運営に関する課題が取り沙汰されるなど、社会的に注目される出来事が続いています。損害保険業界では中古車販売大手による保険金不正請求問題や、企業向け保険契約での保険料事前調整などが報じられ、業界全体で信頼回復が急務となっています。また、生命保険業界でも、出向先での情報管理体制や販売チャネルのガバナンス強化が求められています。具体的には、代理店管理の厳格化や情報管理体制の見直し、法改正対応など、募集品質を確保するための取り組みが進んでいます。

今回の保険業法改正の動きも踏まえると、今後1年で業界はさらに大きく変化することが予想されます。

特に、保険代理店の再編や外資系代理店・ブローカーの動向が、市場構造にどのような影響を及ぼすのかは最大の焦点だと思います。

今回初めて企業内代理店へのヒアリングを実施しましたが、企業内代理店同士の買収や外資企業による買収など、業法改正をきっかけに事業の見直しや経営判断を迫られる企業が出てきていると実感しました。

企業内代理店の再編や外資系企業の動きは、生命保険の販売チャネルにとどまらず、業界全体の構造変化につながっていきます。こうした動きがどのように進化していくのか、今後も業界関係者様へのヒアリング等を通じてしっかり追っていきたいと思います。(小田 沙樹子)

【アナリスト便り】「2025年版 生命保険の販売チャネル戦略と展望 ―直販、Web、来店ショップ、訪問販売の実態―」を発刊

2025年11月27日、『2025年版 生命保険の販売チャネル戦略と展望 ―直販、Web、来店ショップ、訪問販売の実態―』を発刊いたしました。

昨年版で示した基礎分析を踏まえ、今年は保険業法改正や代理店再編といった構造変化に焦点を当て、生命保険業界全体の販売チャネル戦略をより深く掘り下げています。

本レポートでは、有力代理店へのヒアリング結果に加え、今年初めて企業内代理店へのヒアリングも実施しました。ヒアリングで得られた情報と弊社独自の分析を反映し、保険会社や代理店など市場関係者の皆様にとって業界動向を把握できる内容を取りまとめています。

本レポートが皆様の業務や戦略検討の一助となれば幸いです。(小田 沙樹子)

【発刊裏話】「2025年版 ポイントサービス・ポイントカード市場の動向と展望」

調査を進める中で印象的だったのは、ポイントを導入している事業者の広がりです。

従来、普段の生活の中でポイントを貯めて、利用できるのはスーパーマーケット、家電量販店、百貨店などをはじめとした小売店がメインでした。

しかし近年は、鉄道や金融機関からリラクゼーション施設まで、サービス業を営む事業者が独自のハウスポイントを導入するケースが増えてきています。また、アパレルなど個人の嗜好により購買行動が左右され、これまではポイントとの親和性が低いとみられていた業界においてもマーケティング効果が認められ始めており、ポイントの導入が拡大しています(私が普段利用するアパレルショップにも共通ポイントが導入され、嬉しく感じています)。

今後もポイントを導入する業種・業態は拡大することが見込まれているため、皆さまが良く利用される店舗・サービスでも新たにポイントを貯めて、使えるようになるかもしれません。(都築 励)

【アナリスト便り】「2025年版 ポイントサービス・ポイントカード市場の動向と展望」を発刊

2025年11月27日、「2025年版 ポイントサービス・ポイントカード市場の動向と展望」を発刊いたしました。

幅広い年代層において「ポイ活」が流行・浸透し、ひとつの店舗で複数のポイントを利用可能なマルチポイント化も進む中、ポイント発行事業者各社は、ユーザーから選ばれるポイントサービスを目指してさまざまな施策を展開しています。また、さまざまな業種・業態において、ポイントを単なる集客用途だけでなく、顧客のロイヤリティの向上に活用する動きも活発化している状況です。

このような状況をふまえて本レポートでは、共通ポイント、ポイント交換、ポイントサイト、ポイントソリューションなど関連事業者の事業戦略や取組みを多面的に分析し、市場の今後を展望しています。ポイントを活用したマーケティング施策の検討や、ポイント関連事業の戦略立案の一助となれば幸いです。(都築 励)

ケータイの登場による生活の変化

筆者が携帯電話を初めて見たのは、1980年代の中頃だったと思います。記憶が定かではないのですが、弁当箱のようなバッテリーと公衆電話の受話器をセットにしたような代物でした(たぶん)。当然、使ったことも購入したこともありません。その後1990年代に入り、今のケータイと同じコンセプト(ポータブルタイプ)の製品が上市され、本格的に普及が始まりました。

筆者は仕事の関係で、比較的初期にノキアのケータイを持ちました。最初は電話する相手もおらず、その利便性がわかりませんでした(当時は公衆電話が町中、至る所にありましたし)。しかしケータイが普及するに従い、驚くほど便利なことを感得しました。

なんとスキーなど遊びに行く際に、綿密な打ち合わせも(集合時間、集合場所、連絡先など)、マップル地図(カーナビは無かったので、なんだかんだ必要でしたが)も、参加者全員への案内状も不要になったのです。トランシーバー以外で、屋外での個人間コミュニケーションを取る手段を入手したのです。

少し大げさですが、ケータイの登場により様々な時間的・空間的な制約から解放され、待ち合わせの柔軟性が劇的に高まったことを記憶しております。(早川 泰弘)

生命保険文化センター「2025年度生活保障に関する調査(速報版)」から見る生命保険の加入チャネルの変化

公益財団法人生命保険文化センターは、3年ごとに「生活保障に関する調査」を実施しています。この調査では、生活設計に対する意識や現状、生活保障に対する考え方、生命保険の加入状況など、保障準備の実態を幅広く把握されています。

今回、2025年度の「生活保障に関する調査」の速報版が2025年10月に発表されました。本コラムでは、その中でも「生命保険の加入チャネル」に関する結果に注目したいと思います。

■直近加入契約の加入チャネル

調査結果を時系列※で見ると、2007年以降、「保険代理店の窓口や営業職員」を通じた加入が一貫して増加傾向にあります。2007年には3.8%だったのが、2025年には13.9%にまで上昇しました。

一方、通信販売(インターネット等を含む)は長らく5%台で横ばいが続いていましたが、2022年調査では7.7%、今回2025年調査では8.1%と、緩やかな増加が見られます。

なお、依然として営業職員チャネルが最も多い加入チャネルではありますが、2007年の56.7%から2025年には44.4%へと、10ポイント以上減少しています。

■今後最も加入意向のあるチャネル

今後加入したいチャネルとして最も多かったのは、今回も営業職員チャネルで時系列結果でみると2025年は32.7%でした。引き続き営業職員が主流ではあるものの、他のチャネルへの関心も高まりつつあります。

まず、通信販売チャネルへの意向は、2007年の10.7%から2025年には19.7%へと伸びております。また、「保険代理店の窓口や営業職員」への加入意向も15.4%と、2007年の5.5%から増加しています。特に保険代理店については、街中での店舗展開やテレビCMなどの露出が増え、一般消費者にとって身近な存在になってきたことが背景にあると考えられます。

これらの代理店には、複数の保険会社の商品を扱う乗合代理店も含まれていると推察しますが、前段で触れました実際の加入チャネルとしても利用が進んでおり、意向と行動の間に大きな乖離は見られません。つまり、「代理店を使いたいと思って、実際に使っている」傾向があると言えるでしょう。

一方で、通信販売については、意向は高いものの、実際の加入には一定のハードルがあるようです。損害保険(例:自動車保険)のように契約期間が短く、補償内容も比較的シンプルな商品であれば、通信販売との相性が良いと考えられます。しかし、生命保険はより慎重な検討が求められる商品であり、自分の人生と向き合いながら保障を考える必要があるため、インターネットだけで完結するのは難しいと感じる人が多いのかもしれません。

■おわりに

今回、生命保険文化センターによる「生活保障に関する調査」から、生命保険の加入チャネルに関する動向を見てきました。同調査では、生命保険の加入意向に関して他にもさまざまな結果が掲載されていますので、ぜひ同センターのサイトからご覧いただければと思います。

さて、こうした消費者の意識に対して、事業者側ではどのような取組みが行われているのでしょうか。当社では事業者への取材や文献調査を踏まえた『生命保険の販売チャネル戦略と展望』を毎年発刊しています。事業者側の取組みのほか、生命保険や販売チャネルを取り巻く市場環境などを知ることができます。同レポートでは、特に乗合代理店にフォーカスし、ショップ数や新契約年換算保険料ベースの市場規模、事業者の戦略動向などを整理しています。今年も2025年版を11月末頃に発刊予定です。ご関心のある方はぜひご覧いただけますと幸いです。(小田 沙樹子)

※本コラムで引用しているデータは、公益財団法人生命保険文化センターが実施した「生活保障に関する調査」(2025年度速報版)に基づくものです。なお、時系列比較については、同センターによって調査対象年齢が本来の18~79歳から、過去調査との整合性を考慮して18~69歳に再集計された結果を参照しています。

【今週の"ひらめき"視点】財政、金利、為替、中国、大きな声に流されず冷静なかじ取りを

当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。

11月21日の閣議決定に向けて調整中の今年度補正予算の一般会計歳出が17兆円を超える見込みだ。物価対策、成長投資、安全保障を柱に昨年の13.9兆円を越える大型補正となる。連立与党内からは「更なる上積みを」との声もあるという。ただ、補正予算とは災害など突発的で緊急性を要する事態に対して必要最小限の予算の“変更”を行うためのものであり、中長期的な国策としての産業政策や防衛戦略は本来“補正”で対応すべき事案ではない。

第2次安倍政権から石破政権まで計13回、計250兆円の国費が補正として支出された。コロナ禍の3期を除いても106兆円を超える。「日本経済再生のための緊急対策」、「未来への投資を実現するための経済対策」、「地方への好循環拡大に向けた経済対策」、「安心と成長の未来を拓く総合経済合対策」などなど、そもそも名称からして“補正”の本意からは遠い。それでも緊急対策として投じられ続けてきた成果が“今”である。はたして国民各層への総花的、一時的な収入補填に終わっていないか。徹底した成果検証をお願いしたい。

さて、補正予算のあるべき論は横に置く。喫緊の課題は物価高であるが、ここが最初の難関である。アベノミクス後遺症からの安定的な着地を目指し金利の正常化を進めたい日銀と、“責任ある”と前置きしつつも積極財政を掲げ、金融緩和の維持を望むとされる現政権のスタンスは相反する。日銀による金利引き上げのタイミングが遅れるとみた市場は直ちに反応、円の対ドル相場は急落、円の信任に対する懸念が高まる。

加えて中国リスクだ。高市発言に対する中国当局の反応は外交上の祖語の次元を越えている。日本経済への影響は小さくない。一方、尖閣問題やコロナ禍を通じて企業の側も構造改革を進めてきたはずだ。危機対応力は向上しており、長期化を視野に冷静に対応したい。1940年代前半、言論統制に迎合し、排外思想を煽り、戦意への高揚を作り上げたのはメディアであり当時の言論人だ。あらためて民主主義の脆弱さを私たち一人ひとりが認識し、健全な言論空間の維持をはかりたい。そして、高市政権には「無責任なポピュリズムに屈しない、大勢に流されない政治家としての矜持と責任」(石破茂氏、「戦後80年所感」より)を期待する。

今週の“ひらめき”視点 11.16 – 11.20

代表取締役社長 水越 孝

【発刊裏話】「2025年国内企業のIT投資実態と予測」

本資料の執筆期間中、IT投資の重要テーマである「セキュリティ対策」について、改めて考えさせられる出来事がありました。国内の大企業2社がランサムウェアによるサイバー攻撃を受け、システム障害が発生したのです。これらのニュースは大きく報道され、受注や出荷への影響など、企業活動全体に甚大な影響を及ぼしました。発刊時点においても、両社は完全復旧に至っていません。

本調査では「今後3年間でIT投資が増加するソフトウェア」や「今後3年間におけるIT投資の目的」についても尋ねています。例年、セキュリティ関連は上位に挙がる項目で、今年度もその傾向は変わりませんでした。今後も、これらの事案が自社の対策を見直す契機となり、多くの企業がセキュリティ対策に積極的な投資を行うでしょう。(宮村 優作)

【アナリスト便り】「2025年国内企業のIT投資実態と予測」を発刊

2025年10月31日、「2025年国内企業のIT投資実態と予測」を発刊いたしました。

本資料は、国内民間企業を対象としたIT投資に関するアンケート調査を行い、企業がどのIT領域に、どれくらい投資しているか等、IT投資動向を解説しております。また今回は、内製化の状況や海外拠点におけるIT投資の実態にも焦点を当てました。特に海外IT投資については、2011年9月に発刊した弊社レポート「2011日本企業のグローバルIT戦略」との比較を行い、この十数年における日本企業のグローバルIT投資戦略の変遷にも触れています。本資料を通して、国内企業のIT投資の現状を把握し、今後の事業展開に活かしていただければ幸いです。(宮村 優作)

カーナビが登場したのはいつ頃だったのか?

カーナビが登場したのはいつ頃だったのか?

記憶は定かではないが、1990年前後のバブル期には、既に存在していたような気がする。当時は20代の筆者は、見たことも使ったこともなかった。

当時のドライバーはマップル(道路地図)の携行は必須で、特に初めての場所に行くときには必ず事前確認を行い、大よその道順を覚えたものである(女性を乗せる場合には入念に道順をチェックする)。

それから月日が経ち、1990年代の後半には友達でもカーナビを装着する者も出てきた。ただ当時はCDやDVDを使ったものが多かったので、データが古いナビの場合、ナビ上で道なき道を進む状況も頻繁に見られた。

現在では、スマホ連携タイプなども含めて、当時よりも遥かに精度の高いナビ画面を見ることができる。実際、カーナビ専用機ではなく、スマホを立てかけてナビゲーションを行っている車も少なくない。

さてマップル地図はというと、本屋では今でも健在であった。店員さんに聞いてみると、今でもそこそこは売れるとの事。会社の人に聞いてみると、「突発的な渋滞時の抜け道探索」や「災害時の迂回ルート探索」などでは、依然として紙の地図が有用であるみたいである。

カーナビの登場で苦境にあると思われた紙の道路地図であるが、発災時・有事の利便性や冗長性は、デジタル機器を凌駕する状況が残っているのである。様々なビジネスシーンにおいて、依然として紙台帳などが残っているのも、同じような理由によるものであろうかと考えてしまう。(早川 泰弘)

「JPXのAWS活用 金融業に求められるレジリエンスの獲得」

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)は2025年11月5日、日本の金融商品市場の国際競争力強化に向けた取り組みに関する説明会を開催した。米AWSからはグローバル金融事業統括責任者のスコット・マリンズ氏が来日し、グローバルでの先進事例を踏まえ、金融業のミッションクリティカルなシステムをAWS上で稼働させる信頼性や拡張性の高さを強調した。

また、日本取引所グループ(JPX)の常務執行役CIO田倉聡史氏が登壇し、AWSを活用した事業改革やAWSとの連携について説明した。JPXは長期ビジョン「Target2030」で、「グローバルな総合金融・情報プラットフォーム」になることを掲げ、現在はAIやクラウド等の技術による改革に取り組んでいる。その一環として、データ利活用基盤であるデータレイク「J-LAKE」をAWS上に整備し、株式売買システム「arrowhead」やデリバティブ売買システム「J-GATE」等の取引所が擁する多様なシステムのデータを統合する計画を進めるという。さらに、CCoE(Cloud Center of Excellence)の活動基盤として、JPXが定めるガバナンスやセキュリティ、監査などの統制要件を組み込んだ「J-WS(AWS共通基盤)」を構築した。これにより、各業務部門はJPXの統制に準拠した基盤を迅速に利用でき、本来注力すべき業務内容や機能の検討に集中することが可能となった。

JPXがAWSとの連携で特に重視したのは、レジリエンスと説明責任の確保である。金融市場インフラとして、万一インシデントが発生した際には、金融庁や市場利用者に対して詳細な事象報告が求められる。しかし、ブラックボックスとなりがちなクラウドでは、開示可能な情報とJPXが必要とする情報の間にギャップが存在した。そこで両社は情報開示の範囲や要件について協議を重ね、サポートレベルの規定や米国本社とのコンセンサスを得る等、レジリエンス・説明責任の確保に取り組んだ。その結果、JPXはミッションクリティカルシステムの一つであるTDnetをAWS上で構築する道筋が立ち、2027年度にはフルクラウドでの稼働を予定するに至った。今後も、J-LAKEに広範なデータを集約して社内外のデータ利活用を促進していくとしている。

今回のAWSとJPXの取り組みは、金融インフラに求められる厳しい要件と向き合い、クラウドがその信頼性に応えられることを改めて証明したものと言える。金融業界は規制対応や新規参入など環境変化が激しく、既存のシステム維持にIT投資を費やすだけでは競争力を失ってしまう。そのため、最新技術を迅速かつ柔軟に活用する土台としてクラウドは不可欠である。今後の金融業界でプレゼンスを発揮するためには、ミッションクリティカル領域でのクラウド活用に伴う課題と正面から向き合う覚悟が求められる。(宮村 優作)

【今週の"ひらめき"視点】COP30スタート。パリ協定から10年、多国間主義への信頼回復が急務

当社代表が最新のニュースを題材に時代の本質、変化の予兆に切り込みます。

11月10日、国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議(COP30)がブラジルで開幕した。会期は21日まで、「産業革命前からの気温上昇を1.5度以内に抑える」との目標を採択したパリ協定(2015年、COP21)から10年、残念ながら各国の取り組みは遅れつつある。国連環境計画(UNEP)は「2024年、温室ガス排出量は2.3%増加した。今後、各国の公約が達成されたと仮定しても世界の気温は2.3℃から2.5℃上昇する」との見通しを発表した。

世界各地で異常気象が“災害化”しつつある中、国連のグテーレス事務総長も「危機が加速している」と警鐘を鳴らす。一方、「気候変動は史上最大の詐欺」などと公言してきたトランプ氏にとってパリ協定からの離脱は既定路線だ。「途上国の気候資金として2035年までに官民あわせて1.3兆ドルを拠出する」とのCOP29における合意の実現を米国抜きのシナリオで描くのは容易ではない。COPは先進国と途上国の立場のちがいが浮き彫りになりがちだ。それだけに資金拠出における先進国間での調整難航は取り組み全体の後退に直結する。

トランプ氏に煽られるようにSNSでは気候変動への疑義が溢れる。しかしながら、今、目の前で起こっている気温上昇は2万~10万年単位の周期で繰り返される気候変動の10倍の速さで進行しており(国立環境研究所)、間氷期から氷期への移行は日射量変動から計算される理論値より5万年以上先になるとされる(A. ガノポルスキー他)。「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)も20世紀後半からの急激な気温上昇は人間活動の関与なく説明できないと結論づけており、気候変動を地球本来のサイクルに戻すための行動に是非はあるまい。

環境問題は国家戦略としての産業政策を方向づける要件でもある。10月9日、中国EV大手「比亜迪」(BYD)はブラジルに建設した新たな工場の完工式典でブラジルが国策として進めるサトウキビを原料とするバイオエタノールを使ったPHEVの導入を発表、環境と経済への貢献をアピールする。日本も「COP30ジャパン・パビリオン」(環境省)を現地に設置、脱炭素や気候変動適応における日本企業の先進技術を発信する。健全な競争は歓迎だ。多国間主義への信頼が揺らぐ中、ローマ教皇レオ14世は「気候は共有財であり、利己主義を排し、お互いの未来世代に対する責任を」とメッセージした。各国の勇気ある譲歩と野心的な行動計画に期待したい。

今週の“ひらめき”視点 11.9 – 11.13

代表取締役社長 水越 孝

ジャパンモビリティショー2025 注目企業の取組③-T2社が目指すレベル4自動運転による幹線輸送-

前回と前々回に続き、ジャパンモビリティショー2025で注目した企業を紹介します。3社目は株式会社T2です。

■T2の取り組み概要

T2は、主要物流拠点間を往復する「レベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービス」を2027年に社会実装することを目標に掲げています。これは、ドライバー不足や「2024年問題」による輸送能力不足への対応を狙った次世代ソリューションです。

■レベル4とは

自動運転の基準でレベル4は、特定条件下でシステムが完全に運転を担い、ドライバーが不要になる段階を指します。T2は現在レベル2での商用運行を開始しており、レベル4への移行に向けて実証実験を進めています。同社によると、これまでの実証では無事故を継続しているとのことです。

■なぜ幹線輸送でレベル4が有望なのか

高速道路を中心とした幹線輸送は、信号や複雑な交差点がないため、自動運転の導入に適した条件がそろっていると考えられます。また、幹線輸送で自動運転を実現することで、長距離運転に伴う残業規制への対応にも大きな効果が期待できます。

T2は「高速道路区間は無人運転、出入口付近の切替拠点で有人運転に切り替える」モデルを採用予定で、三菱地所などと連携し、次世代物流センターの整備も進めています。こうした戦略は、休憩管理や労働時間の制約を解消できる点でメリットが大きいと考えられます。

■多種多様な企業が実現に向けて協力

T2の取り組みは、単独ではなく多くのパートナー企業との連携によって進められています。高速道路直結の次世代物流センターや切替拠点の整備では、三菱地所をはじめとする不動産・インフラ企業と協力。さらに、通信会社や車両メーカー、保険会社、IT企業など幅広い業種が参画し、レベル4自動運転の社会実装に向けたエコシステムを形成しています。こうした多様なプレイヤーとの連携は、技術面だけでなく、法制度や安全性の確保の面においても不可欠な要素といえます。

■実現に向けた課題

T2は2027年の実現を目指していますが、展示会で話を聞きながら次のような課題も感じました。

・ETCゲート通過時の減速や割り込み対応

・合流時の安全確保

・法令遵守による速度管理と、周囲の車両との走行調和

また、高速道路では、実際には多くの車が速度を上げがちで、さらに運転にはドライバーの癖や感情も絡みます。こうした環境で自動運転車が自然に溶け込めるかどうかは、今後の鍵になりそうです。

■展示会での印象

T2の挑戦は、物流危機という社会課題に対し、技術で解決策を提示するものです。幹線輸送という限定条件でレベル4を目指す戦略は現実的で、実現すれば物流業界に大きなインパクトを与えると感じました。(小田 沙樹子)

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。