アナリストオピニオン

2024.11.27

「2025年の崖」が目前に迫る 先行き不透明な時代のIT投資

首脳交代による新局面

アメリカ大統領選が11月5日に行われた。現政権の民主党ジョー・バイデン大統領は大統領選から撤退し、副大統領であるカラマ・ハリス氏と共和党代表のドナルド・トランプ氏が争った。事前の報道では激戦州の取り合いで大接戦になると予想されていたが、結果は激戦州7州すべてでトランプ氏が勝利した。

再び大統領に返り咲くトランプ氏は、現バイデン政権とは異なる路線を取るとみられる。IT企業を対象とした政策をみると、バイデン政権は反トラスト法(独占禁止法)に基づいて巨大IT企業への規制を強化してきた。直近では、米司法省は連邦裁判所に対して、米IT大手Googleが運営するウェブブラウザであるGoogle Chromeの売却を命じるよう要請する方針だと報じられた。一方で、トランプ氏はこれらの規制緩和を訴えており、路線転換が行われるとの見方が広まる。このトランプ氏の姿勢は米IT大手企業からは好意的に受け止められている。

さらに、米国で大統領選が行われるよりも前に我が国でも大きな動きがあった。石破内閣の発足である。9月27日の自民党総裁選で石破茂氏が第28代総裁に選出され、10月1日には第一次石破内閣が発足した。その後、石破首相は数日で衆議院の解散を宣言し、同月の衆議院選挙を経て、11月11日より第二次石破内閣となった。

新たに日本の舵取りを担う石破政権であるが、経済政策は前岸田政権を継承する方針だ。多くの政策においてこれまでの路線を踏襲する形となるなか、独自色が見て取れるのが地方創生である。安倍政権が進めてきた地方創生を再起動させるべく、「地方こそ成長の主役」として「地方創生2.0」を内閣の最重要課題の一つに位置付ける。新たに立ち上げた「新しい地方経済・生活環境創生本部」では、「基本的な考え方」の一つに「デジタル・新技術の徹底活用」を盛り込んだ。地方は首都圏などの中央に比べ、デジタル化が進んでいないという課題がある。この我が国の意思決定層によるテクノロジーの活用意欲は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現に必要な経営層のテクノロジーに対する活用意欲に近しいものがある。日本全土でテクノロジーによる変革を生み出すべく、積極的なコミットメントを期待したい。

自国に加え、密接な関係にある米国も同時期に首脳が変わり、いっそう先行きが見通しづらい状況となっている。内閣府が10月に発表した月例経済報告では、先行きについて、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。」と言及するなど、米国を含む他国の景況に影響を受ける可能性を示唆している。一方で、企業収益については、「総じてみれば改善している」としていることからも、景気を押し下げる要因は複数あるが、国内の景況は概ね安定していることがわかる。

国内民間企業のIT投資動向

実際に、矢野経済研究所が実施した法人アンケート調査(「2024 国内企業のIT投資実態と予測」)からも、民間企業の堅調ぶりが窺える。同調査は、2024年6月から8月末にかけて、国内の民間企業を対象に、IT投資額や企業経営に関する項目についてアンケートを実施したものである。

アンケート回答企業(453社)の売上高や営業利益は、2022年度から2024年度まで右肩上がりで推移している。さらに、社外IT支出も同様に拡大基調にある結果となった。この社外IT支出の対象についてみると、2023年度は売上高規模問わず、基幹システムやサーバのリプレイス、また会計システムや販売管理システムなどを中心とする業務システムの更新を行った企業が多かった。また、2024年度も前年度同様に、基幹システムのリプレイス、サーバやネットワークなどインフラの整備を行う企業が多い。なお、PCの買替を行う企業も目立つ。これは、コロナ禍による在宅勤務の増加で一斉に導入したノートPCの更新や、Windows10のサポートが2025年10月に終了することに伴い、OSとともに全社的にリプレイスを実施するためである。もっとも、過去のWindowsサポート終了に伴う動向を踏まえると、サポートが終了する2025年と翌年2026年までは、PCの買替需要が発生すると予測する。

このように、業種・業態や売上高規模に関わらず、ITに対する積極的な投資意欲は変わらない。また、先述の要因以外にもDX名のもとに、老朽化したシステムの入替やクラウドサービスの導入、またAIの活用など、多くの企業でデジタルを駆使した変革を実現しようとする姿が見受けられる。

レガシーシステムの刷新状況

IT投資が堅調な一方で、実際に現場の現状はどうなっているのか。来年には「2025年の崖」が迫っている。これは2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」※で言及された問題で、レガシーシステムのまま使い続けることで、2025年以降に年間で最大12兆円の経済損失が発生する可能性があると指摘したものである。今回、アンケートでは企業が有するレガシーシステムについて、その刷新状況について尋ねた。

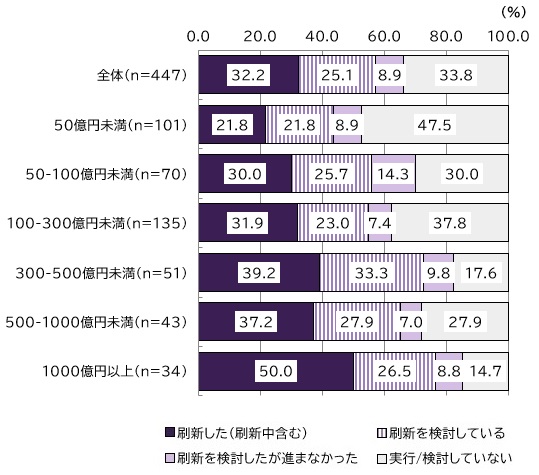

【図表:レガシーシステムの刷新状況(2023年度 売上高規模別)】

矢野経済研究所作成

注:全体には売上高規模不明の企業も含まれるため、企業数は整合しない。

全体では、「刷新した(刷新中含む)」が32.2%、「刷新を検討している」が25.1%、「刷新を検討したが進まなかった」が8.9%、「実行/検討していない」が33.8%だった。「2025年の崖」が差し迫った現時点で、約3割が刷新に着手できているものの、約7割が未だにレガシーシステムを刷新できずにいることがわかる。

これを売上高規模別でみると、大企業(1000億円以上)の「刷新した(刷新中含む)」は50.0%となっており、売上高規模が大きいほどレガシーシステムの刷新が進んでいる傾向にある。要因としては、大企業は競争力の獲得や成長のためにDXに関する取組みに積極的であるため刷新が進んでいると考える。一方、中堅・中小企業以下では、人的リソースが限られていることやコストへの懸念、さらには現行システムでも運用可能であるという認識もあり、刷新の優先順位が低い傾向にあると推察する。

「2025年の崖」をはじめ、先行き不透明な時代を乗り切るには、大企業におけるDXのさらなる拡大と、中堅・中小企業以下でのデジタル化の底上げが欠かせない。レガシーシステムの刷新が進まない現状を踏まえると、ITベンダとユーザ企業双方で、企業規模に応じた戦略的な対応が求められる。特に、DXに向けた取組みを行っても、ビジネスや環境の変革を実感できないという現場の認識もある。IT投資の成果を可視化し、関係者全員がその効果を実感できる仕組みが肝となる。IT投資を「次なる一手」として捉え、各企業が一歩ずつ前進を続けることで、経済全体としての底力を引き上げることができるだろう。

※経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」(2018年9月)

(宮村優作)

関連リンク

■レポートサマリー

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2025年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2024年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2023年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2022年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2021年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2020年)

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2019年)

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2025 国内企業のIT投資実態と予測

- 2024 国内企業のIT投資実態と予測

- 2023 国内企業のIT投資実態と予測

- 2022 国内企業のIT投資実態と予測

- 2021 国内企業のIT投資実態と予測

- 2020 国内企業のIT投資実態と予測

- 2019 国内企業のIT投資実態と予測

- 2018 国内企業のIT投資実態と予測

宮村 優作(ミヤムラ ユウサク) 研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。