アナリストオピニオン

2025.04.07

日本でも実機試験に加えてバーチャル試験も必須となるか――NCAP におけるVirtual Testingの採用動向

2025年3月に機械系CAEの市場規模推移予測を発信しており、伸長理由の一つとしてVirtual Testingを挙げた。本稿では、Virtual Testingに焦点を当て、なぜホットなトピックなのか簡単に概況を押さえておきたい。

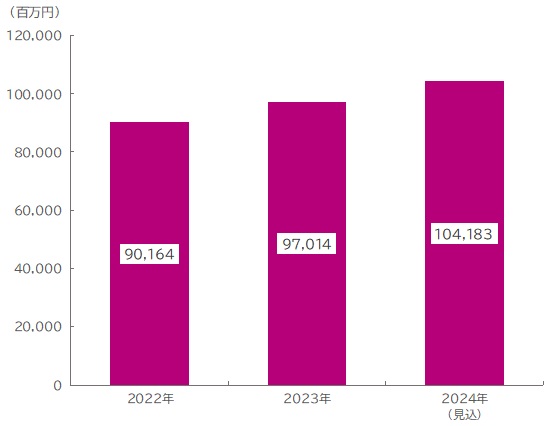

機械系CAEの市場動向

日本の製造業は、半導体等の部品・部材不足は2023年に解消されたほか、円安の恩恵を受け、海外事業の利益は増加する結果となった。また、Euro NCAPにおいて2026年からVirtual Testing(VT)の導入が盛り込まれたことで、国内の衝突解析を中心に機械系CAE提供事業者にも追い風が吹いている状況にある。

また、2024年からは、自動車のソフトウェア化に係る研究開発の加速や、製造業における生成AIの活用などもあり、機械系CAE市場は継続的な成長が見込まれる。

ただし、地政学的リスクを主因とするエネルギー価格の高騰を含む原材料コスト増は解消されていない点に加えて、トランプ大統領の就任に伴い、関税率の引上げをはじめ保護主義的な政策が強まることが予想され、米国向け輸出にとってマイナス影響が出ることが予想される。

また、中国経済は、自動車産業等で生産能力の過剰が続いているほか、トランプ大統領による対中政策がみえておらず、当面の間は様子見となろう。こうした点を加味し、2025年以降も引き続き緩やかな伸びになるものと予測する。

【図表:機械系CAEの市場規模推移予測】

矢野経済研究所調べ

注:事業者売上高ベース

注:2024年は見込値

衝突解析とVirtual Testing

当社がカバーするCAEのうち、前述したVirtual Testingに関わる主たる解析領域としては衝突解析が該当する。そこで、まずは衝突解析の概況について記載したうえで、Virtual Testingに言及してみたい。

まず衝突解析とは、衝突や落下などによって、物体が壊れる現象を解析するシステムである。衝突に対する安全性は、自動車に求められる要件のなかで最も重要なもののひとつであり、各国・地域において厳しい安全基準が定められていることから、同解析は自動車分野において、最も多く利用されている。なお、自動車以外では、携帯電話の落下解析やスポーツ用品の衝撃解析など、幅広い業界で利用されている。

衝突解析は、衝突現象をコンピュータ上で再現することにより、コストと設計期間を大きく削減できる。また、車両の内部構造の変形や干渉状況、荷重やひずみ、応力といった物理量を分析することで、より高い衝突安全性能の実現に寄与している。

こうした自動車の安全性能を評価するプログラムとしてNCAP(New Car Assessment Program)がある。NCAPは、欧州や中国、米国、日本など、地域別に「〇〇 NCAP」のように名称が付いており、国や地域によって評価項目や試験方法が異なっている。そうしたなか、欧州のEuro NCAPにおいて、2026年から開始する前突・側突VTを皮切りに、3年ごとに要求項目やレベルを上げていく制度を進めており、各国のNCAPに影響を与えている。具体的には、衝突試験のシミュレーションを通じて、衝突性能やさまざまな体格や姿勢などの乗員を想定した成人乗員保護性能およびチャイルド保護性能などのロバスト性を含めて評価するとされる。

Euro NCAPでのVTの採用に伴い、衝突解析ソリューションの引き合いが増えているほか、ダミーモデルが必要とされ、CAEベンダーは元より、提供事業者および販売代理店への引き合いが増えるなど、衝突解析周辺でホットなニュースとなっている。また、Euro NCAPのなかではワーニングやアクティブセーフティに係るプリ・クラッシュ領域の評価、潰れた際のeCallなども新たに評価対象として加わるとされ、そうしたニーズへの対応も求められているとされる。

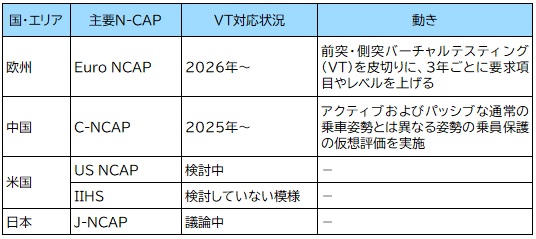

各国のVT対応状況

さて、NCAPは各国・エリアで異なると記載したが、VTへの対応について、各NCAPの対応状況を簡単に触れておきたい。下にある図表に記載のとおり、欧州や中国を中心に推進している。また、米国では自動車の安全性評価としてUS NCAPとIIHSの2つがあり、US NCAPにおいてVTの導入を検討する動きがある一方、IIHSではバーチャルテスティングの導入は検討していない模様で、方向性が異なるようである。

他方、日本においては、国土交通省の「令和4年度 自動車アセスメント評価検討会」において議論がなされており、他国のNCAPの課題なども鑑みつつ慎重に検討している状況にある。

【図表: 各国のVT対応状況】

各種資料を基に矢野経済研究所作成

衝突解析ベンダーを含めた周辺ベンダーのVTに関わる取組み動向

Euro NCAPの評価基準に対応すべく、さまざまなベンダーが動き始めている。例として、日本ESIは衝突解析ソリューション「PAM-CRASH」やプレス成型解析ソリューション「PAM-STAMP」に加えて、2016年に買収した、ITI Gmbhの「SimulationX」も注目を浴びているとコメント。

VTは自動車の制御系もカバー範囲とするなか、例として制御分野でSimulink を利用している場合には、SimulinkとESIのPAM-CRASHを直接連携することはできないものの、間にSimulationX(ITI Gmbhが提供していたSimulationXを中心とする1DCAEをESIが買収)を挟むことで両者の連携が可能となるため、PAM-CRASHでバーチャルテスティングに対応できるとしている。

また、日本CDHではダミーソリューションとして、独ATD-MODELS社のソリューションを取扱っており、NHTSA仕様と図面に基づいた有限要素ダミーモデルおよびモデルバリエーションを提供している。また、子供向けのダミーとして、イタリアのPhitec社が提供するQダミーシリーズ仮想モデルを取扱っており、引き合いも増えてきていると指摘する。

NCAPへのVT組込みはほぼ確実か

従来、VTはNCAPに組込まれておらず、ダミーを活用した実機試験は行われてきたものの、ピンポイントでの性能評価やサイズ、性別に留まってきた。しかし、年齢や性別、体格などによって衝突箇所や衝撃は異なるものの、実機試験で全てのケースをカバーすることは不可能である。そうしたなか、欧州を皮切りにVTを組み込んだことで、より幅広いケースでの評価が可能となる。

現状、欧州や中国に留まらず、先述の4ヵ国・エリアにおけるVTの推進動向をみたように、大きな潮流としては、VTを基本的に組み込んだ試験へとシフトしていくことは確実とみてよいだろう。

(山口泰裕)

関連リンク

■レポートサマリー

●機械系CAE市場に関する調査を実施(2024年)

●機械系CAE市場に関する調査を実施(2022年)

●機械系CAE市場に関する調査を実施(2020年)

■アナリストオピニオン

●電通総研が手掛けるCAEソリューションを通じた社会変革に向けた取組み

●使いやすく覚えやすい、トレーニングレスのプリ/ポストプロセッサを提供――エムエスシーソフトウェアの取組み動向

■同カテゴリー

●[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧

●[エンタープライズ]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧

●[グローバル・海外]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

山口 泰裕(ヤマグチ ヤスヒロ) 主任研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。