アナリストオピニオン

2014.08.28

クラウド基盤サービス(IaaS/PaaS)はキャズムを超えて普及期に突入

ようやく普及期にたどり着いたクラウド基盤サービス

IaaS/PaaSが、2013年にようやく普及期に入った。そういわれると、みなさんはどう感じるだろうか。IT系の方は、“もうずいぶん前から普及しているよ”というかもしれない。しかし、市場全体からすると、これからが「本番」である。

さて、矢野経済研究所ではクラウドに関するユーザーアンケート調査を2010年から行っている。その推移をみていきたいが、その前に、“普及期とはいつのことを指す”のかを紹介しておこう。

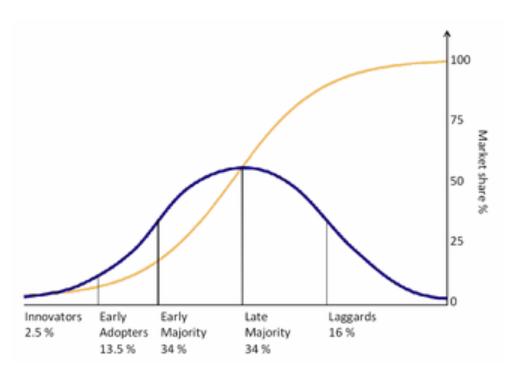

普及期に関する研究で最も有名なのは、ロジャースの普及理論である。これによれば、イノベーションの普及は、イノベーター⇒アーリー・アダプター⇒アーリー・マジョリティ⇒レイト・マジョリティ⇒ラガードとして進展するとされている。

このうち、イノベーターとアーリー・アダプターとの累積合計は16.0%となっており、これをクリティカルマスと呼ぶ。これを超えると、アーリー・マジョリティとして普及期に突入するとされている。

また、IT市場においては、この16%を超えることを“キャズムを超えた”と表現される。アーリー・アダプターとアーリー・マジョリティの間には、大きな溝(キャズム)があり、それを超えることが製品を普及させていくには重要であり、超えるまでと超えた後ではマーケティング戦略も異なるとする説である。キャズムはコンサルタントのジェフリー・ムーア氏が発表しており、IT業界では広く知られている。

【図表1:普及曲線】

出典:Wikipedia

クラウド基盤サービスの普及率はついに16%に

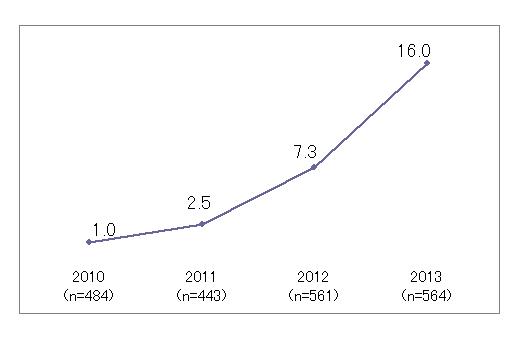

普及率に関する調査は2010年から実施しているが、ITベンダーのクラウド基盤を活用している割合は、2010年はわずか1.0%。徐々にふえてきたものの、クラウドという言葉が当たり前になった2012年においても、まだ7.3%でしかなかった。

実際、IT系メディアで散々騒がれ、煽られたクラウドであるが、ユーザー企業と話をすると冷静にみており、ITベンダー側のマーケティング用語として警戒心を持ちつつウォッチしていたのが実態であった。

過去の調査から、クラウド基盤に対する2012年までの状況を端的にいえば、次のように凝縮できる。

『クラウド基盤を利用するのは主に、「大企業」や「Web事業者(ゲーム会社、ソーシャルネットワーク事業者など、中堅以下も含む)」であり、一般事業者はそれほど活用していない』

しかし、2013年、クラウド基盤サービスの利用率は、ついに16.0%に至った。先ほど説明した“キャズム超え”の水準である。

アンケート結果を詳細みていくと、16%に至ったとはいっても、まだまだ大企業中心であることは以前と変わりない。しかし、今後は中堅、中小にも浸透していくことは間違いないだろう。

【図表2:クラウド基盤の普及率】

矢野経済研究所推計

利用目的も“実践向き”に

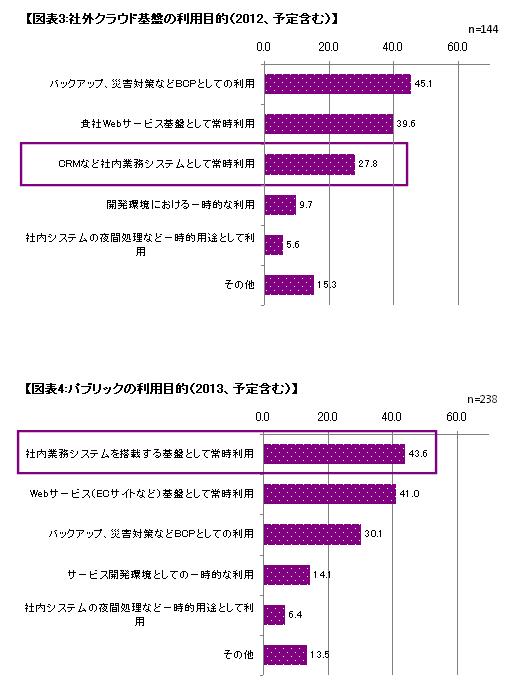

利用目的にも大きな変化が表れている。これまでクラウドといえば「Webサービスの基盤として利用する」「バックアップの目的で利用する」というものが主であった。

しかし、2013年調査で最も大きな割合を占めたのは「社内業務システム基盤としての活用」なのである。これは非常に重要な変化である。2013年度にクラウド基盤の利用率が伸びた理由は、間違いなくこれであろう。多くのユーザー企業で、クラウドを通常業務システムを稼働させる基盤として採用するようになったというのは、きわめて重要な意識変化だ。

全体でみれば、まだまだクラウド否定派も多いのだが、多くの企業で社内システムのクラウド化が進展していけば、肯定派へと寝返る企業もでてくるだろう。

矢野経済研究所推計

2013年が転換点に。2014年は本格普及始まりの年になる

2013年調査結果を得るまでは、矢野経済研究所では、クラウド基盤サービスについて、今後の成長を疑わないものの、広く騒がれているほど導入されているわけではない、という指摘を行ってきた。

しかし、その論調はもう変更していく必要がある。

それだけ16%を超えてきたという意味は大きい。特にAWSがVPCを提供してから、クラウド利用には拍車がかかったといえる。これは業務システム利用を背景にしていることを示してもいる。

2013年はクラウド基盤にとって、非常に意味のあった年になったといえるだろう。矢野経済研究所としても、普及期に突入したクラウド基盤市場という位置づけにシフトし、今後の普及状況を確認していきたい。

(忌部佳史)

関連リンク

■レポートサマリー

●クラウド基盤(IaaS/PaaS)サービス市場に関する調査を実施(2025年)

■アナリストオピニオン

●クラウド化で変容するプラットフォームの経済的効果

●SIerこそが競争優位を確立できる領域~業界クラウドの可能性

●クラウドコンピューティングの変遷

●国内SIerのクラウドビジネスモデルの実際

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

●[エンタープライズ]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2025年版 クラウド基盤(IaaS/PaaS)・データセンターサービス市場の動向と展望

- 2024 クラウド・ITアウトソーシング市場の現状と展望

- 2023 クラウド・ITアウトソーシング市場の現状と展望

- 2021 クラウド・ITアウトソーシング市場の現状と展望

- 2020 クラウドコンピューティング(IaaS/PaaS)市場の実態と展望

- 2019 クラウドコンピューティング(IaaS/PaaS)市場の実態と展望

忌部 佳史(インベ ヨシフミ) 理事研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。