アナリストオピニオン

2025.08.21

「SDVは自動車のスマホ化」との単純な話に非ず――マイコンメーカー、半導体メーカーの動向

SDVという言葉が目立つようになってきたものの、単に「自動車のスマホ化」で片づけられる単純な話ではない。本稿では、SDVへのシフトに際して、重要なプレイヤーの一つであるマイコンメーカーおよびIT系半導体メーカーの動向について押さえたい。

2018年~2025年における開発環境の変遷

■ハードウェア面での変化――BEVブームと方針転換

半導体メーカーの動向を押さえるまえに、車載ソフトウェアにおける直近の動向を押さえておこう。実は2018年から2025年の7年間の間にグローバルで相次いで大きな変化が起こった時期である。まずはハードウェアの面である。具体的には、フォルクスワーゲンによる不正を契機としたディーゼルゲート事件を発端として、欧州OEMを中心に、ディーゼルエンジンに代わり、EVを中心とした電動化戦略を採用、脱炭素スキームに端を発したICEの排斥およびBEVブームが巻き起こった。

しかし、ブームの名の通り脆く、充電インフラの課題などがあり、ブームを超えた普及には至っておらず、欧州系OEMの収支は急激に悪化していった。そうした結果、フォルクスワーゲンは2022年9月に電動化を推進してきたCEOを解任したほか、2023年3月に開催したEUエネルギー相会議では、従来からのエンジン車の新車販売を2035年に完全に禁止するとした方針を転換、合成燃料(e-fuel)の使用を条件に販売継続するなど、方針転換を図ることとなった。

■ソフトウェア面での変化――CASEからSDVへ

次にソフトウェア面について、前述のとおりハードウェアが揺らぐなか、車載用ソフトウェアも大きな変化を遂げようとしている。発端はBEVに舵を切った欧州OEMが社会インフラにおけるBEVの位置づけをイメージしたCASE(Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング・サービス)・Electric(電動化))の提唱である。

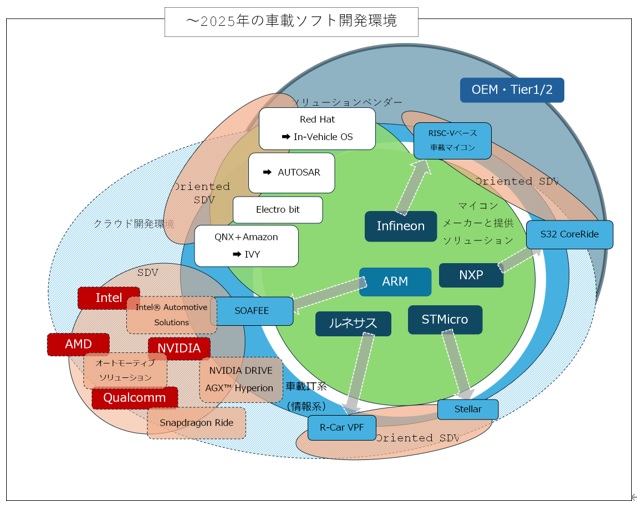

現在、CASEはSDVへと置き換えられ、QualcomやNVIDIAをはじめとしたIT系半導体メーカーを巻き込み、より大きな変革期を迎えようとしている状況にある。実際には車載用ソフトウェアの開発もその例外ではなく、OEMは統合開発プラットフォームの構築に向けたSoCの開発やビークルOS、仮想環境の構築など、さまざまな技術を取込みながらSDVの実現に向けた世界的な競争を繰り広げている。

具体的には、制御系のマイコンメーカーを中心にSDVを旗印として、ArmのSOAFEEをベースとした「Arm Zena Compute Subsystems(CSS)」やNXPセミコンダクターズの「S32 CoreRide」などのハードウェア・プラットフォームの提供を進めている。また、2023年ころから従来、主にスマートフォンやパソコンなど向けに高性能なSoCを提供してきた、QualcomやNVIDIAなど米国を中心としたIT系半導体メーカーが中国での成功を元に日本の自動車領域への参入を強めてきている。具体的には次項で各社の動向を押さえたい。

【図表:2025年ころの車載用ソフトウェアにおける開発環境】

矢野経済研究所作成

SDVを巡る半導体メーカーの動向

■Armの動き

まずはArmである。同社は半導体の設計に特化した、RISCマイクロプロセッサのIPを提供するリーディングテクノロジープロバイダとして、さまざまなデバイス向けに同社の技術やIPを提供している。製品としては、CPUプロセッサコアやGPU、ISP、システムIPなどのシリコンIPのほか、開発ツールやソフトウェア、サービスなど多岐にわたる。

同社は、自社のアーキテクチャに基づいたCPUを設計・開発するだけでなく、ライセンス供与により、半導体メーカーがArmベースのプロセッサを製造することが可能となっている。ライセンスは、同社は初期費用であるライセンス料および販売の都度発生するロイヤリティから成り、売上の多くを占める。

モビリティ領域では、テスラやRivian、NIO、Mercedes-Benz、ホンダ、Geelyをはじめ、世界中のほぼすべてのOEMが同社の技術を採用しており、特に日本ではモビリティ領域の売上が多くを占めるとされる。

さて、Armは2021年9月に同社が主導し、制御系から車載IT系まで網羅したソフトウェア基盤の提供を目的としてオープンなコミュニティ「SOAFEE」を立ち上げた。現在、SOAFEEは、OEMやTier.1、半導体メーカー、システムインテグレーターなどが参加し、メンバーは130社以上に拡大している。

SOAFEEが一定程度育ってきたことから、2025年6月にSOAFEEを含む、標準化された事前統合型の演算プラットフォーム「Arm Zena Compute Subsystems(CSS)」(Zena CSS)の提供を満を持して発表した。Zena CSSは、SDVに向けたターンキーソリューションとなっており、同社によるとチップの開発期間を最大12カ月短縮し、プロジェクトあたり最大20%のシリコン設計工数を削減することで、新たな車両モデルをより早く市場に投入できるとする。併せて、Armはデンソーやパナソニック オートモーティブシステムズ、レッドハットなどとエコシステムを構築、各種アプリケーションを含めて充実していきたい考えである。

■制御系を担うマイコンメーカーの動き

次にマイコンメーカーの動きである。従来より「Armのチップを活用した、マイコンあるいはSoC+開発用プラットフォーム」を整備し、間にソリューションベンダーを挟みながらOEM・Tier1/2に提供するビジネスモデルを展開してきた。

主たるプレイヤーにはインフィニオン テクノロジーズやNXPセミコンダクターズ、日本ではルネサス エレクトロニクスのマイコンなどがある。各社ともマイコン(MPU)に加えて、SoC(System on Chip)を開発、商品化している。主な製品群としては、マイコンやメモリ、センサ、セキュリティ関連製品などがある。

こうした大手マイコンメーカーを中心に、2024年~2025年にかけてSDVを旗印として、従来のマイコンを含めた製品群を組合せ、ターゲット別のファミリー(あるいはシリーズ)で提供するなどの動きが目立っている。

背景としては従前、制御系における競争に留まってきたものの、SDVを契機として新たなマーケットの開拓を通じてビジネスの拡充を狙っているものとみる。特にミッションクリティカルな領域でOEMやTier.1などからの信頼を獲得しており、高い技術力を保有している。こうした制御系を基盤に、コックピットやADAS、OTAなどアプリケーション然としたシステムに適応したプラットフォームとして提供することで、制御系からSDVの構築支援までカバーしていく構えをみせている。

■IT系半導体メーカーの動き――車載IT系を包含したトータルソリューション

そして、2023年から日本の自動車領域への参入を強める、QualcomやNVIDIAなど米国を中心としたIT系半導体メーカーの動向である。従来、主にスマートフォンやパソコンなど向けに高性能なSoCを提供してきたIT系半導体メーカーが2023年から日本の自動車領域への参入を強めている。

こうしたIT系半導体メーカーは元々、10年以上前から自動車の情報系システムに関与してきたが、SDVの主要なメンバーへと躍り出る状況となっている。具体的な投入ソリューションとして、QualcomのSnapdragon Ride PlatformはSDV全体を網羅し、IVI等の開発を始め、自動運転システムの開発・検証にも利用され、センサーフュージョンやAIベースの走行制御、リアルタイム処理などを提供している。

また、NVIDIAの動きも顕著で、主力のNVIDIA DRIVEプラットフォームでAIを利用した“知能化したクルマ”に最も近い位置でソリューションを提供している。なお、IT系半導体メーカー各社のソリューションは、制御系について現状、十分なソリューションを保有しておらず、ミッションクリティカルを得意とするマイコンメーカーと協業する形になる。

現状は役割分担がなされているものの、今後大きく変化する可能性も

2025年時点では、制御系はマイコンメーカーが、情報系はIT系半導体メーカーが押さえる形で役割分担が成されているものの、情報系はIT系半導体メーカーの提供するSDVソリューションに取込まれるとともに、従来の制御系についても人の生命に関わる部分(走る・曲がる・止まる)を除く部分についてはSDVソリューションに取り込まれていくものとみる。

そうした今後の変化を含め、2025年7月に発刊した『2025 車載用ソフトウェア市場の実態と展望』では、2018年以前から2032年までの動向についても言及している。詳細は上記レポートに譲るが、2032年ころには車載ソフトウェアの領域において従来にはない新たなプレイヤーとして「Soft-Tier.1」が登場するものとみており、従来のOEMを頂点としたピラミッド型から欧州のような水平分業へとシフトしていくものとみる。

(山口泰裕)

関連リンク

■レポートサマリー

●車載ソフトウェア(ソフトウェア開発ベンダー/IT系半導体メーカー/マイコンベンダー)市場に関する調査を実施(2025年)

●車載ソフトウェア(自動車会社、自動車部品サプライヤー等)市場に関する調査を実施(2024年)

■アナリストオピニオン

●SDVを巡る開発競争が益々激化する車載ソフトウェア業界、競争領域と非競争領域の切り分けに注目

■同カテゴリー

●[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2025 車載用ソフトウェア市場の実態と展望 vol.1 協力会社編 ~SDVを巡る半導体メーカーを中心とした攻防と中国の動向~

- 2023 車載用ソフトウェア市場の実態と展望 vol.1協力会社編 ~SDV勃興がもたらす新アーキテクチャおよび車載OSの未来~

- 2024 車載用ソフトウェア市場の実態と展望 vol.2 OEM・Tier.1,2編 ~新アーキテクチャの行方からみるSDVの未来~

山口 泰裕(ヤマグチ ヤスヒロ) 主任研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。