アナリストオピニオン

2025.05.15

第2世代交付金からみる関係人口創出の取り組み

制度の概要と関係人口の背景

2025年4月、内閣府地方創生推進事務局は地方経済・生活環境創生交付金(以下、第2世代交付金)の交付対象事業を公表した。本交付金は、地域が自らの特性や課題に応じた発展を実現できるよう、地方公共団体の自主性と創意工夫を尊重しつつ、日本経済全体の成長を後押しすることを目的としたものである。

交付対象は、「ソフト事業」「拠点整備事業」「インフラ整備事業」の三類型に分類される。採択された事業は、防災、モビリティ、観光などの特定分野に加え、地域の多様な主体による地域活性化や人材育成など、複合的な課題解決を志向するものも多い。その中でも、「関係人口」を関する事業は71件に上り、ひとつの注目領域となっている。

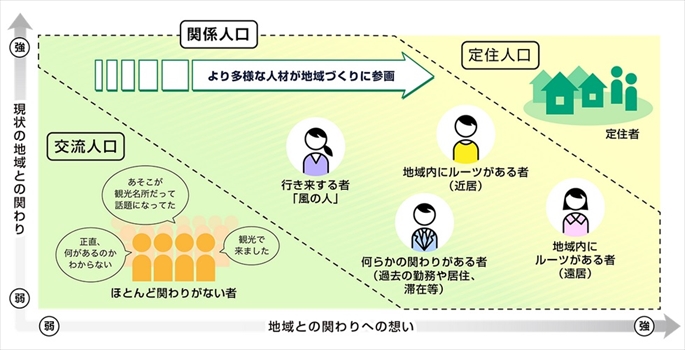

総務省は関係人口を「移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々」と定義している。これは、居住を前提としないものの、地域活動や経済的関与を通じて継続的に地域と関わる層を指す。何度も足を運ぶような人が分かりやすいが、それ以外にも、多様な働き方が浸透した現代ではテレワークや二拠点生活といった柔軟なライフスタイルによって定住に依存しない地域関与も考えられる。

少子高齢化と若年層の都市部流出により、多くの地域では定住人口の自然増が見込めない。こうした背景のもと、関係人口は新たな地域資源として、地方創生の重要な施策となり得る。

【図表1:関係人口とは】

出所:総務省Webページ

第2世代交付金における関係人口事業の傾向と分類

既述の通り、第2世代交付金において事業名に「関係人口」が含まれている事業は71件であった。事業には、前身のデジタル田園都市国家構想交付金(デジ田交付金)※からの継続案件も含まれているが、採択額の総額はおよそ23億円規模に達する。

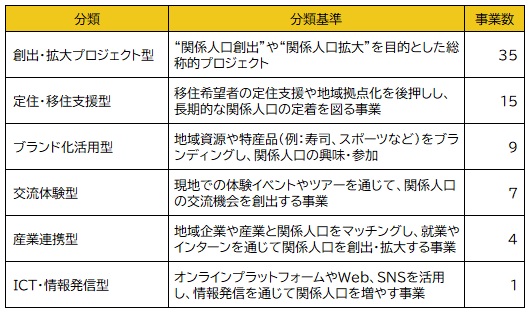

関係人口創出に向けた取り組みの特徴を明らかにするため、本稿では著者独自の基準に基づき、図表2に示す6つのカテゴリーに分類した。

※地方の社会課題解決・魅力向上の取組を加速化・深化する観点から各地方公共団体の意欲的な取組を支援する事業。

【図表2:第2世代交付金における関係人口に係る事業の分類】

出所:矢野経済研究所作成

最も多かったのが「創出・拡大プロジェクト型」であり、全体の半数を占めている。これは名称に「関係人口の創出」「地域活性化」「関係構築」などを冠した抽象的な事業が多数を占めている。そのため、他の分類よりも広範な領域になっているため、数が多くなっている。

次いで多いのが「定住・移住支援型」であり、関係人口との接点づくりだけでなく、中長期的な定住や地域内活動への移行を視野に入れた構成となっている。複業やワーケーション、二地域居住といった新しい生活様式の提案も含まれていることが想定される。

「交流体験型」や「ブランド化活用型」といったカテゴリーは件数としては少ないものの、地域資源の活用度が高く、観光や地域産品との結びつきが強い。過去の事例の中にはXR技術を活用した地域体験の設計、特産品を活用し、ふるさと納税と連動した施策も行われている。

今後は「創出・拡大」という包括的表現だけでなく、目的別・対象別に明確化された事業が設計されていくことだろう。関係人口事業は単なる参加促進策ではなく、継続的に関与し続けることが必要である。事業を通じて各地で蓄積したノウハウが共有されることで、制度全体の成熟が期待される。

関係人口事業の事例:伊豆ファン倶楽部

静岡県の三島市・熱海市・函南町の三市町は、デジ田交付金のデジタル実装タイプ TYPE3において、「伊豆ファン・パスポートによる新たなサービス市場の創出」という事業が採択された。対象地域である伊豆エリアは観光資源が豊富である一方、市町ごとに異なる地域課題を抱えていた。たとえば、三島市は伊豆地域への玄関口でありながら通過点となりがちであった。また、函南町では集客施設はあるものの市町間の連携が整備されていないという課題を抱えていた。

こうした状況を受けて立ち上げられたのが「伊豆ファン倶楽部」というサービスである。これは、観光客や地元住民を「伊豆ファン」として会員登録し、加盟飲食店で使えるポイント付与や地域情報の発信を通じて地域との継続的な関係構築を図るものである。対象となるのは出張客、大学生、別荘所有者、高級宿泊施設利用者など、地域と接点を持つ多様な層である。

この取り組みの特筆すべき点は、会員の行動履歴をもとにデータを収集・分析し、将来的な観光戦略や事業設計に活用する仕組みが導入されていることである。単なる観光促進にとどまらず、関係人口を起点としたデータドリブンな地域経済戦略への展開が期待される事例といえる。

利用促進の課題と制度的制約

これまで実施されたデジ田交付金やスマートシティに関連する交付金事業では、サービス構築に注力するあまり、リリース後の利用促進や住民理解形成に必要なリソースが十分に確保されていないケースが多い。加えて、これらの事業には実施期限が設けられているため、制度終了後の自走体制設計が後手に回る傾向がある。実際、デジ田交付金の事業では、導入後の利用者獲得戦略が不十分なままサービスが立ち上げられ、制度終了後の継続的運営が困難となるケースが少なくない。

従来の行政サービスは、申請手続きを前提として利用される設計であった。一方、上記のような交付金事業の場合は「利用されて初めて価値が発揮される」性質を持つケースも多い。そのため、プロモーションやユーザー設計が制度設計に組み込まれず、利用者が集まらずに短期的なイベントにとどまる結果を招いている。

民間企業であれば新規サービスの立ち上げ時に開発費と併せて広告宣伝費を計上し、ユーザー獲得を見越した戦略を事業初期から組み立てていく。一方で、自治体主導のプロジェクトではそうしたアプローチが一般化していない。

加えて、自治体が広報活動に活用できる媒体や手法には制約が多く、住民や関係人口候補への効果的なリーチが難しいという物理的制約も存在する。結果として、せっかく整備されたサービスが利用されない、あるいは利用者が一時的にとどまり継続的関与に至らないということが起きてしまう。

また、制度・財源設計と併せて、サービスを「使われ続ける仕組み」として設計することが重要である。継続的な利用者の獲得と併せて長期的な利用が見込めなければ意味がない。そこで活きるのが、これまで民間向けに展開された各種サービスで蓄積されたノウハウである。関係人口を対象とした事業は、地域住民にとどまらず、観光者やオンラインイベントの参加者など多様な主体を取り込むことで、定住に依存しない地域経済の構築に向けた新たな可能性を提示している。つまり、観光やエンタメに係る知見など、企業が民間向けサービスで培ってきたノウハウを応用することができる。

かつては公共領域への参入に専門的な行政知見が求められ、参入障壁が高かった。しかし、関係人口施策では、民間ノウハウがそのまま活かせる。これらの動向は、関係人口を核とした新たな産業創出と地域価値の向上を同時に実現する契機となるであろう。

(今野慧佑)

関連リンク

■レポートサマリー

●自治体型スマートシティ市場に関する調査を実施(2024年)

■アナリストオピニオン

●デジ田交付金を活用したeスポーツ事業は地方創生を担う存在になり得るのか

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2024年 国内スマートシティ事業における進展と今後の展望

- <スマートシティ> 2022 スーパーシティ構想における自治体IT活用戦略の徹底研究

- <スマートシティ> 2020 ITベンダのデータ連携プラットフォーム戦略~勃興する都市OS市場の展望~

今野 慧佑(コンノ ケイスケ) 研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。