アナリストオピニオン

2025.01.30

2024年のITトレンドを振り返る

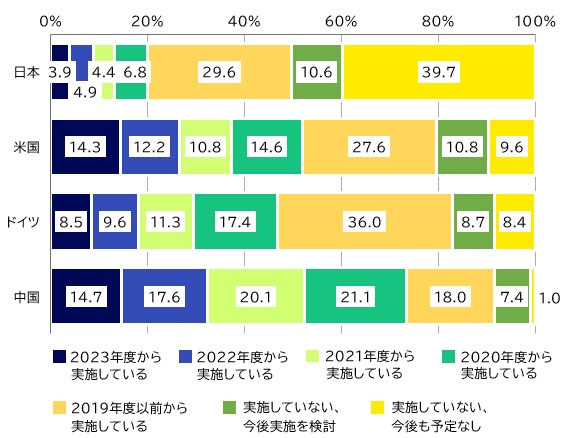

デジタル化の取り組みが後れる日本

2024年のITトレンドを振り返る前に、各国企業のデジタル化の状況について確認しておきたい。総務省が発表した『令和6年版 情報通信白書』によると、日本、米国、ドイツ、中国の企業にデジタル化の取り組み状況について調査を行い、「わからない」を除いて集計したところ、日本では「実施していない、今後実施を検討」と「実施していない、今後も予定なし」を足した割合が50.3%と半数を超えたという。この値は、米国の20.4%、ドイツの17.1%、中国の8.4%と比較して突出して大きい。日本企業のデジタル化の取り組みが他国と比較して後れ気味であることを示しているといえる。同白書では日本での取り組み状況について企業規模別にも言及があるが、大企業でも約25%が「未実施」と回答したという(参考:中小企業は約70%が「未実施」と回答)。ビジネス環境がめまぐるしく変化する昨今、デジタル化はこれに対応する一助となり得るため、日本企業も積極的に取り組んでいく必要があると考える。

【図表:デジタル化の取組状況(各国比較)】

注:デジタル化に取り組んでいる企業を抽出するためのスクリーニング調査の結果に基づく

出所:総務省「令和6年版 情報通信白書」(令和6年7月)より矢野経済研究所作成

このように、デジタル化への取り組みに消極的な日本において、2024年、トレンドになったのが「生成AI」である。『令和6年版 情報通信白書』では、生成AIについて、人間のように文章や画像を生成し、多岐にわたるタスクを自律的にこなすことができる革新的な技術である、と定義する。ビジネス領域における生成AIの活用は、現状、業務効率化につながる利用が目立つが、2025年はより大きな変革をもたらすことが期待されている。

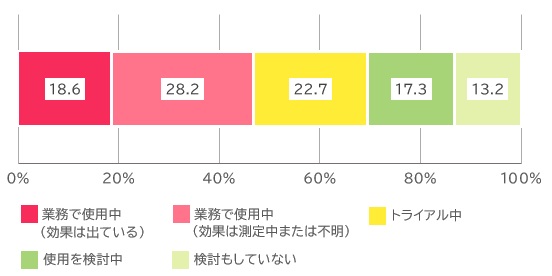

生成AIの利用率

次に、この生成AIについて利用率をみてみたい。先ほど、生成AIについて「トレンド」と言及したが、その利用率はいかほどであろうか。「業務で使用中(効果は出ている)」「業務で使用中(効果は測定中または不明)」「トライアル中」を足した割合は69.5%とおよそ7割にのぼる。日本企業のデジタル化の取り組み状況と比較しても大きな割合であることは明らかで、多くの企業が生成AIに期待し、取り組んでいることがわかる。

矢野経済研究所でも企業の生成AI活用状況についてアンケートを行っている(2023年版 生成AI市場における事業展開の実態と展望/2023年10月発刊)。2023年時点で「全社的に活用している」と「一部の部署で活用している」の合計は9.9%と1割程度であった。2024年の調査結果はまもなく発表予定だが、2倍以上には増えているだろう。

【図表:業務における生成AIの活用状況(メールや議事録、資料作成等の補助)】

注:日本、米国、ドイツ、中国のうち日本のみ掲載

出所:総務省「令和6年版 情報通信白書」(令和6年7月)より矢野経済研究所作成

やっぱり生成AI

もちろん、生成AIにも課題はある。従来AIから存在するような課題、例えばデータ汚染攻撃(学習データへの不正データ混入など)もあれば、生成AIで顕在化したようなリスク、例えばバイアスの再生成(既存の情報に基づいて回答を作るため既存の情報に含まれる偏見を増幅し、不公平や差別的な出力が継続/拡大する可能性)などがそれである。

確かに、生成AIは急速に進展・普及しているため、安心・安全の確保に向けた環境の整備(ルール整備、国際連携など)は引き続き進めていく必要がある。2024年2月にはAIセーフティ・インスティテュート(AIの安全性の評価手法の検討等を行う機関)も設立され、諸外国の機関との連携も強まることが予想される。

このように、環境整備を進めている状況を見ると、生成AIは「活用していくもの」として位置付けられているといえる。共生の取組により、顧客体験の創造や向上、既存製品・サービスの高付加価値化など、単なる業務効率化の一歩先の事例が続くことで「トレンド」ではなく「当たり前」のものになっていくだろう。一方で生成AIへの期待がピークとも言える今に「単なる業務効率化の一歩先」の事例が増えなければ、生成AIもまた冬の時代を迎える可能性もある。生成AIを「当たり前」のものにしていくためには、「流行っているから」「周りが使っているから」だけでは足りない。それでは話題になっては存在感を弱めていったテクノロジーたちと同じ道を辿ってしまう。「使うこと」ありきではなく「課題」があり、それに生成AIが適するか、を考えて活用していく必要がある。

2025年1月には、Googleが「Google AI」の機能を「Google Workspace」のBusiness/Enterpriseプランに組み込むことを決定した。これにより顧客は、追加購入することなく、最先端の生成AI機能を利用できるようになると同社は言う。また、MicrosoftもOpenAIとの戦略的パートナーシップを継続・強化することを発表している。ベンダによる生成AI関連の製品・サービスの発表、パートナーシップ締結・強化の話題は今年も尽きそうにない。2025年もひとまず前半は「生成AI」への注目が続きそうである。生成AIは、デジタル化の取組が後れている日本で、これだけ使われるようになった(=デジタル化の取組を前進させた)、という点だけでも評価に値すると考える。

(小山博子)

■レポートサマリー

●国内企業のIT投資に関する調査を実施(2025年)

●国内生成AIの利用実態に関する法人アンケート調査を実施(2025年)

■アナリストオピニオン

●IT業界 2023年を振り返るならもちろん生成AI

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

小山 博子(コヤマ ヒロコ) 主任研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。