アナリストオピニオン

2021.01.18

あらゆる産業において量子コンピュータがもたらす影響度合いを注視せよ

ICT・金融ユニット長の忌部が1月6日に「2021年 超高速がもたらす新社会の入り口に」と題して記載しており、その入り口を切り開く技術の1つとして量子コンピュータを挙げている。本稿では、その量子コンピュータについて取り上げ「一体何が凄くて」「実際にどこで活用される可能性があって」「今、何が起きているのか」について簡単に押さえることで、今「量子コンピュータを使って何かできないか」模索している方々のお役に少しでも立てば幸いである。

量子コンピュータは一体何が凄いのか

多くの読み手にとっては、「量子コンピュータは何か凄そうだ」ということは理解できるものの、量子コンピュータの難解さも相まって、どのような領域で役立つのかイメージがつかないのではないだろうか。

こうした多くの方が量子コンピュータに抱く認識は、数年前のAIやビッグデータへの漠然とした関心や期待、何かよくわからない不安が混ざり合った状況と似ている。実際にそうした認識のみならず、活用領域も「データを扱う」点においてAIやビッグデータと共通している部分は多く、用途の幅も広範囲に及ぶ。

さて、量子コンピュータの応用範囲は多岐に渡るうえ、現状研究開発が進められているものの「何か凄そうだけど一体何?」に対して、強引に要約、回答するとすれば、「従来のスーパーコンピュータ(スパコン)でも対応しきれなかった、莫大な量のデータ処理を含めた複雑な問題(計算)の回答を非常にスピーディに導出する」ことができるものと回答しておきたい。

考えてみれば、スパコンを含めた古典コンピュータは、トランジスタの能力に依存しており、ムーアの法則の通り、原子サイズに達した場合、計算量に限界がくることになる。では限界がきた際には、それ以上はどんなに時間がかかっても待つしかないというわけには残念ながらいかない。そこで、トランジスタの持つ限界(=量子超越性とよぶ)を突破するための技術として量子コンピュータが脚光を浴びているというわけである。

ここでお気づきの通り、量子コンピュータによってスパコンが一掃されるわけではなく、スパコンで計算できるものはスパコンで処理し、スパコンでできない課題のみ量子コンピュータで処理する形でのハイブリッドモデルが現時点での現実解といえる。

量子コンピュータとは何か

量子コンピュータの活用事例について触れる前に、簡単に量子コンピュータについて説明しておく。一口に量子コンピュータといっても、実はさまざまな種類がある。分け方はハードウェアの観点や計算モデルの観点など複数あるものの、矢野経済研究所では市場規模を算出する都合上「量子状態を管理し、特定のルールで操作することにより、粒子と波の二重性や重ね合わせ、量子もつれなどを利用し計算を行う計算機」と定義している。

定義はさておき、本稿では量子コンピュータの種類について、計算モデルに寄った分け方をしておきたい(※詳細についてお知りになりたい方は多くの専門書があるため、そちらをご参照ください)。なお計算モデルとは、計算の実行に際して記述するモデルをさしている。大きく分けて「万能型」と「特化型」の2種類がある。

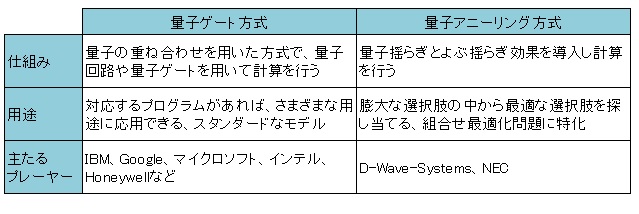

まず「万能型」は文字通りあらゆる量子計算を記述できる計算モデルである。量子回路モデルを筆頭に、測定型量子計算やトポロジカル量子計算など複数あり、IBMやGoogle、マイクロソフト、インテルなど多くの大手ITベンダーが研究開発を進めている。万能型の実用化は2040年代中盤あたりとみられており、現在、各社ともに一部の量子計算ができる途中段階(NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum device:ニスクと呼ばれる)の開発フェーズにある(50~100量子ビット程度)。この万能型の代表格として「量子ゲート方式」がある。

一方「特化型」は特定の計算(=組合せ最適化問題)に特化して記述できる計算モデルで、イジングマシンとよばれる。特化型は、量子性を利用したデバイスによって量子力学系のシミュレーションなどの量子計算をめざしており、Quantum Inspired Optimization とも呼ばれる。

同マシンの代表例として量子アニーリングがある。量子アニーリングは、東京工業大学の西森秀稔氏、門脇正史氏(現・デンソー)が理論化した、イジングマシンの基底状態の計算に特化する計算モデルとなっている。この量子アニーリングを活用したコンピュータを加D-Wave Systemsが実用化しているほか、日本ではNECが2023年にリリースすべく取組んでいる。簡単ではあるものの下記に量子ゲート方式と量子アニーリング方式の比較表を掲載しておきたい。

【図表:量子ゲート方式と量子アニーリング方式の比較表】

出典:鷲見拓哉、中沢潔、「米国における量子コンピュータの現状」(ニューヨークだより 2019年3月)など各種資料を基に作成。

量子コンピュータの活用先は意外と広範囲

冒頭で、スパコンと量子コンピュータのハイブリッドモデルが現実解と記載した。とはいえ、そんな領域が一体どれだけあるのか、疑問に思う方もいるだろう。私は意外と活用範囲は広いと考えている。ここではファーストペンギンによるいくつかの活用事例に触れることで、読者が自社のことを考えた際に「こんなところでも使えるかも?!」と思えるようなアイディア出しのサポートをしてみたい。

- 事例①:【コールセンター】人員配置計画の最適化

- 直近で既に実証実験が行われている領域として「金融分野におけるコールセンター人員の配置計画の最適化」がある。特にコールセンターは、新型コロナウイルスの影響も受け、非接触型・非対面型コミュニケーションの重要性が増しており、センターの存在価値が高まる一方、センター内の感染予防も含めて従来以上に効率的な配置計画が求められている。また、こうした配置計画の最適化は、イジングマシンが得意とする最適化問題に落し込みやすく、投資対効果も出やすいため、活用しやすい領域といえる。

- 事例②:【物流関連】廃棄物収集ルート最適化――三菱地所×グルーヴノーツ

- 三菱地所はグルーヴノーツと協業し、東京・丸の内エリアの26棟のビルにおいて廃棄物を効率的に収集運搬するルートを導き出す「廃棄物収集ルート最適化」検証をAIおよび量子コンピュータを用いて行った。

- 具体的には、AIによる廃棄物発生量予測に基づき、量子コンピュータで車両台数が最少かつ移動距離が最短となるルートの組み合わせを導出。結果、約94%の高精度でごみ発生量を予測し、CO2排出量は約57%削減、車両台数は約59%削減される試算を出した。

- 事例③:【新機能材料の探索など】有機材料の光学特性の制御――三菱ケミカル×QunaSys

- 三菱ケミカルは、有機材料の光学特性の制御に際して、従来、古典コンピュータを活用した光化学反応解析手法を利用してきたものの、計算量が膨大となり、古典コンピュータでは研究対象の分子の光学特性を高精度に計算することが難しい状況となっている。そこで、三菱ケミカルはQunaSysと協業し、有機材料の光学特性の精密制御に向けて量子コンピュータを活用すべく、実証実験を手掛けている。

紙面の都合上、3つに留めたものの、製造業や化学、製薬、デジタルマーケティング、物流、金融、エネルギーなどさまざまな分野において現在、ファーストペンギンによる実証実験が行われており、将来的には従来の常識を易々と超え、イノベーティブな成果が創出される可能性を秘めている。その結果、従来の競争軸が覆り、新たな企業が競争優位をつかみ取る、まさにイノベーションのジレンマの状況がさまざまな業界で起こるシナリオも視野に入れておく必要があろう。

ベンダーは開発者を、ユーザーは利用者を増やすべく、コミュニティ構築相次ぐ

前述したように量子コンピュータの活用事例は、徐々に出てきつつあるものの、こうした「ファーストペンギン」に続く企業が出てこなければ、市場の本格的な立ち上がりは後ろ倒しになる一方である。また、どんなにハードウェアおよびソフトウェアなどの環境が整備されたとしても、アプリケーションなどの開発者が増えなければ、やはり市場の急速な立上げは難しい。

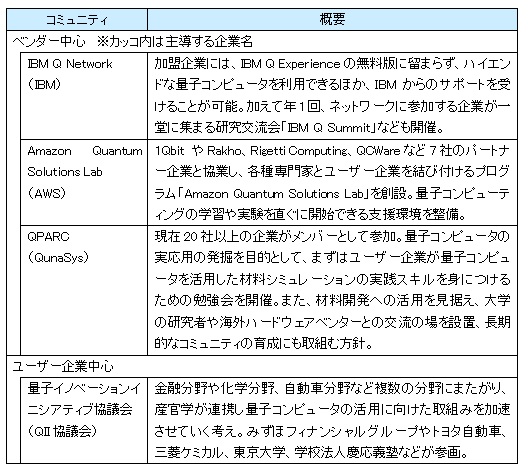

そうした中、ベンダーは開発者の育成などを目的としたコミュニティを、ユーザー企業は利用者を増やすための事例研究などを中心としたコミュニティを、各々設立すべく取組んでいる。まずベンダーの取組みとして、海外企業を中心に、教育者や学生向けのツールの提供や、GitHubを通じてオープンソース化する動きのほか、ハードウェアベンダーを中心に量子コンピュータの利用環境を整備、加盟企業に公開するなどの取組みを通じて、開発者コミュニティの拡大に向けた動きを積極化している。

また、国内企業もQunaSysやMDR、Jijなどのスタートアップを中心に、GitHubでのツール公開やメディアの運営、勉強教材の提供のほか、自らコミュニティを管理、運営するなどの動きがみられる。

次に、ユーザー企業による取組みとして、国内では2020年7月末には、東京大学を事務局とした「量子イノベーションイニシアティブ協議会」(QII協議会)が発足している。金融分野や化学分野、自動車分野など複数の分野にまたがり、産官学が連携し量子コンピュータの活用に向けた取組みを加速させていく考えとしており、今後の動きに注目していく必要がある。

【図表:量子コンピュータ活用に向けたコミュニティ構築】

矢野経済研究所作成

従来の競争優位が揺らぐ可能性も視野に超高速社会における中長期戦略を立案すべき

最後に量子コンピュータにおける国内での市場規模予測について示しておきたい。2020年度~2021年度は、実証実験が相次いだ結果、2021年度は137億円を見込んでいる。しかし、2025年度~2026年度にかけて、金融や物流、学術分野など先行分野を中心に実証実験から本番環境での実運用へと進む事例が出てくるほか、それに伴って他分野でも一部業務での実証実験や他業務への横展開などが増えていくものと想定され、従来、スパコンが担ってきた業務の一部を量子コンピュータに置換えていく事例も出てくるとみる。

そして2030年度には、自動運転に向けた車両用バッテリーの開発での活用や、医療分野での本格的な量子コンピュータの活用が始まり、革新的な治療法など社会的にインパクトの大きな取組みが徐々に登場してくるものと考え、2,300億円に達すると予測する。

『量子コンピュータ市場の現状と将来展望2020』では、市場規模予測は2030年度までであるものの、2050年までの間で何が起こるのか未来像をまとめている。再度、記載するが、量子コンピュータを含めた技術によってもたらされる超高速社会は、従来、競争優位をもたらしてきた軸を壊し、新たな競争軸が勃興してくる可能性を秘めている。「まだ先の未来でしょ?」と思われるかもしれないが、既に地下では少しずつ業界構造を変革する動きが始まっている可能性があり、従来のシナリオとは全く別のシナリオも想定したうえで、中長期の戦略を立案していくことが重要と考える。

(山口泰裕)

■レポートサマリー

●量子コンピュータ市場に関する調査を実施(2021年)

●量子コンピュータ市場に関する調査を実施(2020年)

■アナリストオピニオン

●あらゆる産業において求められる「量子人材」のスキルセットとは何か

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

●[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧

●[テクノロジ/デバイス]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

山口 泰裕(ヤマグチ ヤスヒロ) 主任研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。