アナリストオピニオン

2019.10.18

ドローン活用のフィールドは水中へ

空を飛ぶドローン(UAV)の話題で持ちきりだった2017年までに比べ、2018年後半からは水中ドローンの露出が増えた印象がある。空を飛ぶドローンの市場が中国のDJIに独占されている中、水中ドローンは新たな市場として注目されているようだ。

水中ドローンは、ROV(遠隔操作艇: Remotely Operated Vehicle)やAUV(自律型無人探査機: Autonomous Underwater Vehicle)と呼ばれるほか、UUV(無人潜航艇: Underwater Unmanned Vehicle)等の呼称もある。さらに、潜水せずに水面を航行する船はUSV(無人艇: Unmanned Surface Vehicle)や。UMV(無人航行艇: Unmanned Marine Vehicle)などとも呼ばれる。

ここでは、ケーブルにつながれて稼働する水中ドローンをROV、ケーブルなしで全く自律的に水中を潜航する水中ドローンをAUVと呼ぶ。

まず、AUV(自律型無人探査機)の場合、電波による通信が困難な水中ではGPS(GNSS)電波も受信できないため、自律航行のためにはレーザージャイロを使った慣性航法と詳細地形図を作成し、障害物を回避するためのソナーなど高度なシステムが必要になる。また、水深1,000mを超える深海を長時間潜航するための耐水圧性への要求も高い。航空機としてのドローン(UAV)が、早くから軍事・防衛分野での実用化が進んだように、AUVもまた、潜水艦や機雷対策、海底地形図作成(マッピング)などを目的に軍事用途で活用されてきた。また、海底油田などの資源探索や海底パイプラインの点検など、石油・ガス業界でも利用されている。

海底資源探索では、最初にAUVで広範囲に海底をスキャンし、気になる地点にROVを降ろして詳しく調査するという手法が一般的である。この場合のROVは、海底の石や泥を採取できるアームなどのマニピュレータを持つものだったりする。石油・ガスの業界では、かなり以前から海中の油田やガス田の開発にROVを活用してきた。また、タイタニック号など沈没船の捜索や海中に墜落した航空機の捜索にもROVは活用されている。

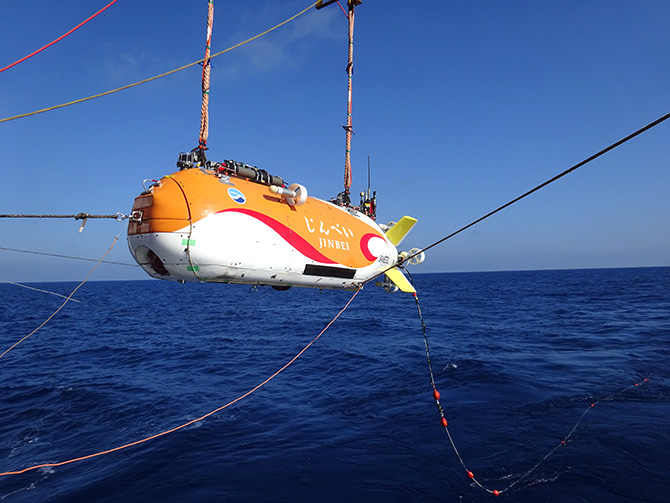

日本では、海洋研究開発機構(JAMSTEC)が以前から無人探査機の開発運用を行っており、三菱重工や日立造船などが製造を手掛け、むしろこの分野では世界をリードしている。うらしま、かいこう、じんべいなど多種類の無人探査機(AUV)を開発してきた。日本近海にはマリアナ海溝など未探索の深海も多数存在し、海底資源であるメタンハイドレートやレアアースの資源量調査も注力されているところである。

【図表:日本のAUV「じんべい」】

JAMSTEC(国立研究開発法人海洋研究開発機構)のプレスリリースより。リンク先には動画もあり。

AUVの商用利用は限定的で、海洋地質学、海洋生物学、海洋物理学などの研究分野での利用が主であった。近年、センシングと解析に関わるテクノロジーが発達するにつれ、その適用範囲が広がりつつある。その一例が、自律航行でパイプラインを点検するものである。

AUVは、ケーブルでつながれていないためROVよりも自由度が高く、何よりも船舶につながれたROVのように調査地点の海上に船を出航させなくてよい。しかし、高いレベルの自律性(autonomy)が求められ、バッテリー容量に制限があり、通信が低速であるなどの制約から、その適用範囲は海洋地質学や防衛用途に限定されてきたこともあって、現行のAUVはそれぞれの用途に最適なものがオーダーメイドで開発されてきたため、汎用性に乏しいという側面もある。

他方、最近露出が高まっている水中ドローンは、下記のようなROVの中でも低価格のもので、コンスーマー向けも含まれている。ケーブルでつながれたROVが現在の主流と言える方式となっており、用途としては水深100m未満の海底の探査、海底ケーブルの点検、橋などの建造物の水没部分の点検、船舶の船底(水中部分)の検査、養殖水産物の観察などがある。

【図表:主な水中ドローンのメーカーと製品】

画像は各社の販促用画像等から。価格は1USD=110円で換算。

そんな中で、RoboseaのBIKIは完全無線で、障害物検知に加え、水中コントロール用の音波リモコンがついているコンスーマー向けである。水面に浮上すればGPSで元の位置に戻る帰還機能もある。Notio plusのiBubble、Deep TrekkerのDTG3, Blueye RoboticsのPioneerなどは今年(2019年)出荷開始予定である。

水中ドローンも中国企業のものが多く、特に低価格パーソナルユース(ホビー用)ではこのほかにも多くの企業が参入している。

卵型(フットボール型)からプロペラを展開するドローン「パワー・エッグ(PowerEgg)」が有名なパワー・ビジョン社(PowerVision)は、パワー・レイ(Power Ray)を2017年に50,000台販売している。また、深く潜水しない水面ドローンとしてパワー・ドルフィン(Power Dolphin)も展開している。

ソーファー・オーシャン・テクノロジー(Sofar Ocean Technologies)は、かつてOpenROVとして水中ドローンを開発していた企業と海洋環境モニタリングブイ開発のスプーンドリフト(Spoondrift)とが一緒になった企業で初期の資金調達シリーズAで700万ドル(7.7億円)を集めた。OpenROVは既に7年前に設立されておりこの分野では老舗である。

これらのROVは、日本円で50万円以下のものも多く、伝統的にパイプライン点検などに利用されてきた水深500mに耐える1,000万円クラスのROVに比べるとスペックも低い。しかし、低価格になったことで、コンスーマーユースへと利用拡大が期待できる。

また、これまでダイバーが潜っていたような分野での点検が容易になり、潜航時間の制限を気にしなくて良い。港湾や護岸など陸続きの部分であれば船を出す必要もない。

一般的に、通常のROVによる点検は、比較的大型の船にROVを乗せて現地に行き、それなりの人員も帯同する必要があることから、1日のコストは5,000USドル(55万円)程度とされる。この1日のコスト分で購入できることになる。

水中ドローンの商用利用としての市場全体を見渡すと、AUVやROVの活躍する場は、石油・ガス、電力等のエネルギー産業が需要全体の半分を占める。その主な用途は、海底資源の探索と海底パイプラインや海底送電線ケーブルの点検である。

これらのタスクをこなすために利用されるのが、オンボードカメラによる可視光カメラ、超音波のソナー/エコー、磁気センサ、レーザースキャナ等である。

●デジタルカメラ:対象物の視覚的な点検に加え、ROVであればパイロットがROVの位置や新工法ことその周辺環境を把握するために利用できる。●ソナー/エコー:可視光が届かない距離でも対象物や周辺の障害物等を検知できる。●磁気センサ:パイプラインの接続部分などの内外部の腐食検知●レーザー:水中ではレーザーの到達距離が限定されるものの、LiDARなどを使用することで近距離であれば高精度の3Dイメージを生成できる。

商用利用以外には、軍用に加え、海洋学(海洋地質学や海洋生物学等)分野での活用も大きいが、軍用と同じく政府支出が主である。

用途が限定されるとはいうものの、石油メジャー上位社だけでも150兆円を売り上げる超巨大マーケットである。2018年の石油生産量の約30%が海洋油田から算出されており、海洋油田からの採掘のために建造される石油リグ(石油プラットフォーム)もまた点検の対象となる。

海洋油田からの産出国は米国、ブラジル、ノルウェー、メキシコ、サウジアラビアなどがあり、このうち深海からの算出は、ブラジルと米国の2カ国が30%を占める。EIAでは、水深125mまでを大陸棚、125~1,500mを深海、1,500m超を超深海と定義しており、このうち、深海からの石油算出が2000年代以降じわじわと伸びている。

ちなみに、2010年に米国ミシシッピ川河口沖で大規模な原油流出事故が起こったディープウォーター・ホライズンでは、水深1,500mの海底から原油を採掘していた。

その石油メジャーの一角であるロイヤル・ダッチ・シェルが主催する海底の地形探査コンテストの優勝賞金は700万ドル(7.7億円)にも上る。

さらに、通信用の光ファイバー海底ケーブルは、主要な大陸間を結ぶ比較的長距離なネットワークだけでも75万㎞に及び(2018年末時点)、さらに2021年までに15万㎞が追加される予定である。

石油・ガス用の海底パイプラインは、3,000,000㎞、送電用の海底ケーブルは8,000㎞以上が存在する。

このように、水中ドローン(AUVとROV両方)の活躍の場は非常に広大と言える。そして、ROVによる点検・検査は既に成熟した市場ではある。しかし、ROV自体が低コスト化することでこれまで導入をためらわれた分野での適用や新たな分野開拓(レジャー用途での利用などを含む)が進もうとしている。

水中ドローンを商用利用する上で求められるのは、海中インフラや建築物のメンテナンスにおけるコスト削減とリスク低減である。これに必要なのは、ROVの操作やタスク実行の自動化(半自動化)、収集データの管理・解析のスマート化による意思決定の簡素化である。この点においては、ROVはまだ進化の途上にあると言える。

そして、水中ドローンの最大の難点は、通信手段が限定される点にある。電波は、水中では急速に減衰し、低い周波数の電波を使った通信であっても100m程度の距離が最大であるため、大気中を飛行するドローンのように操縦信号や機体の状態を把握するためのテレメトリーを電波でやり取りできない。

潜水艦の場合は、超長波電波(VLF: Very Low Frequency, 周波数3kHz~30kHz)を使うことで通信できるが、波長が長い電波には巨大なアンテナが必要になるため、小型の水中ドローンでは使えない。水中での通信手段は超音波が有効であるが、遅延や障害物への弱さなどの弱点がある。そこで、可視光やレーザーを利用した光通信によって通信する手段が研究されている。

そのため、表中の水中ドローンにはケーブルでつなぐことで通信を確保するROVが多い。電力を同時に供給することもできるが、ケーブルが太くなると海流の影響を受けやすく、ケーブルを引っ張るためのパワーも必要になるため、内蔵バッテリーとするものが多い。しかし、ケーブルでつなぐことの最大のデメリットは到達距離の短さである。当然ケーブルの長さ以上遠くに離れることはできないため、ケーブルの長さイコール到達可能距離となる。また、ケーブルが海底の岩礁などに引っかかったり、ケーブル自体が捻じれて絡まる可能性もある。その半面、ケーブルでつながることで、例えば潮に流されて行方不明になるというようなことはない。回収時にはケーブルを引っ張り上げるだけで良い。

石油大手BPのレポート「Energy Outlook 2019」によると、エネルギー消費量(石油、ガス、石炭、原子力、リニューアブルすべてを含む石油換算トンベース)は、2040年まで年率1.2%で増加すると見込まれている。再生可能エネルギーは急速に増加(同7.1%)するが、石油、ガスもそれぞれ順に0.3%、1.7%の増加である。

この供給元は、依然として中東が主軸ではあるが、米国、中国、ロシアに加えて、アフリカが今後伸びる見通しである。ROVの適用を考えると、海洋資源開発が活発な米国、中国に加えて、東南アジア、アフリカが有望市場と言える。海に囲まれた日本もまた有望市場であり、同様に1万以上の島があるインドネシアも人口規模からも有望と言える。

関連リンク

■アナリストオピニオン

●COVID-19をチャンスにできなかったドローンデリバリー

●ドローンは物流の救世主になるか?

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

●[テクノロジ/デバイス]カテゴリ コンテンツ一覧

●[その他]カテゴリ コンテンツ一覧

●[グローバル・海外]カテゴリ コンテンツ一覧

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。