アナリストオピニオン

2015.05.26

ITインフラモニタリングの期待と可能性

インフラ長寿命化基本計画とインフラモニタリングの可能性

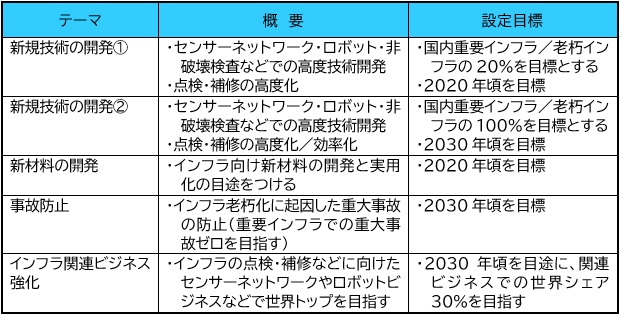

2013年11月、「インフラ長寿命化基本計画」が策定され、国内既設インフラの強靭化を目的としたインフラシステムの開発・構築が国策として進められることとなった。そして当該計画においては、以下のような目標が設定された。

【図表:インフラ長寿命化基本計画での目標】

矢野経済研究所作成

この計画でのポイントは、センサーネットワークやロボット、非破壊検査といった技術をベースとして、インフラの維持管理・更新を支援する点にある。

インフラモニタリングと呼ぶこの手法により、既設インフラの状況を適正に評価して、厳しい財政状況下でインフラ機能の維持・向上を図る統合インフラマネジメントを実現することに主眼がある。そして長期的には、インフラ輸出戦略との表裏一体の機能・役割も期待される(「インフラ+インフラモニタリング」のパッケージ輸出を目指す)。

モニタリング対象の概要

インフラモニタリングでの主対象となる橋梁、道路及びトンネルの概況を記載する。

主要インフラである橋梁及びトンネルでは、2020年以降に建設後50年を超えるものが急速に増える見通しであり、この両施設がインフラモニタリングで最大のターゲットになる。

老朽インフラの維持管理で注目されるITインフラモニタリング

日本のインフラストックは累計800兆円超と言われているが、その老朽化が急速に進展している。

民間の鉄道や高速道路事業者などでは、維持管理(安全・安心)・モニタリングへの資本投下は一定水準が期待されるが、一方で行政(国や自治体など)の関連予算は中長期的にシュリンクが予想される。そのため老朽インフラ対応では、特に地方自治体を中心とした行政の取り組みが課題になる。

現在、日本の債務残高(国と地方を含めた長期債務残高)は1,000兆円を超えており、これに借入金や政府短期証券を含めると1,300兆円を超える規模になる。このため、債務残高のGDP比では主要先進国の中では極端に大きな比率を占めている。加えて、日本の高齢化率(65歳以上人口比率)は世界トップクラスで、当然、今後の社会保障関連予算の膨張も見込まれる。

このような財政状況ではインフラの新設は難しく、必然的に既設インフラの長寿命化が重要になる。しかし目視点検をベースとした現状では、人的・予算的な制約もあって、全インフラを点検することは不可能である(現実には、点検できないインフラも出てくる)。

ここでIT技術をベースとした「ITインフラモニタリング」が注目される。この仕組み(予防保全的な仕組み)の導入で、インフラの維持管理に係るコストの抑制、業務効率の向上・省人化、さらには老朽インフラ問題の改善が期待できる。つまり既設インフラの寿命延長を実現することで、従来とは違ったメンテナンスサイクルを創出するのである。

加えて派生効果として、ITインフラモニタリングビジネスが生み出されることも指摘できる。

ITインフラモニタリングのビジネスポテンシャル(2020年度累計)

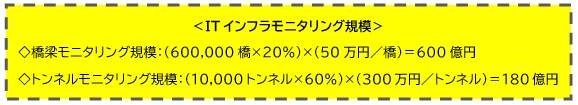

前述したITインフラモニタリングビジネスに関して、橋梁及びトンネルにおけるポテンシャル(2020年度までの累計ビジネス規模)を推察した。尚、インフラあたりの金額は、現状でのインフラ維持管理コスト(自治体などが負担しているインフラ維持費など)を基に設定している。

これを見ると2020年度までの累計では、橋梁モニタリングシステムで600億円、トンネルモニタリングシステムでは180億円の需要があると推測できる。

【図表:ITインフラモニタリング規模】

矢野経済研究所作成

※ITインフラモニタリング:センサーネットワークタイプのクラウド型モニタリングシステムを想定する。有線/無線タイプは問わない。また後述する問題点・課題は勘案せず、あくまでも2020年度でのポテンシャルとしての提示である。

ITインフラモニタリングでの問題点・課題

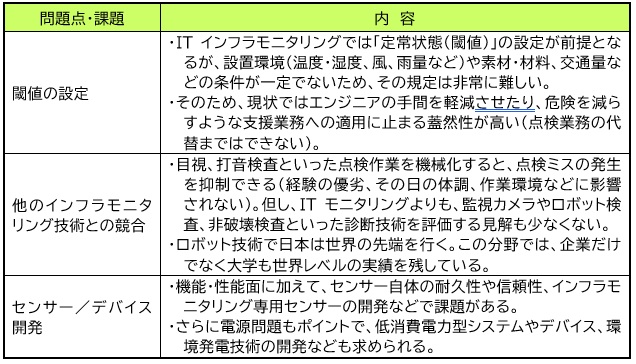

インフラモニタリングへのIT技術の導入を考えた場合、下表のような問題点・課題が指摘できる。尚、前述したITモニタリング規模の算定では、これらの課題は勘案せずに推測している。

【図表:ITインフラモニタリングでの問題点・課題】

矢野経済研究所作成

ITインフラモニタリング普及のポイントとインフラ輸出戦略

ITインフラモニタリングが拡大するためには、行政・道路運営事業者、土木建設業/建設コンサル業(ゼネコン、建コン、調査など)、大学・学会といった既設のインフラビジネス関連プレイヤーに加え、IT業界の関与が重要である。特に、ITインフラモニタリングでキーとなるセンサーネットワークやIoT/M2M、クラウド、ビッグデータ/データ解析といった技術を取り込む上で、「土木とITの融合」は必須である。

ともすれば「土木とITは水と油の関係」と言われたりもするが、IT事業者が担う領域は確実に広がっている。そのためIT事業者も従来型のレガシーITに固執せず、土木・建設業との融和も含めて、新たな領域に強く踏み込むことを期待する。

インフラの維持・管理及びモニタリングにおいては、日本が強みを持つセンサー技術やネットワーク・通信技術、ロボット技術などが大きな武器になる。この点は、インフラの老朽化が進展する日本や欧米先進国に止まらず、これからインフラ建設が進む国・地域においても強力な訴求ポイントになってくると考える。前述したように、国策としてのインフラ輸出戦略を推進する日本では、「インフラ+インフラモニタリング」をパッケージとして輸出するスキームを強化し、欧米や中国、韓国などとの競争環境での優位性確保を目指すべきである。

(早川泰弘)

関連リンク

■レポートサマリー

●社会インフラIT市場に関する調査を実施(2023年)

■アナリストオピニオン

●インフラ保全で進むITテクノロジー活用!

●IoT社会はセンサーネットワークによって実現する

●センサーネットワークは社会インフラ化する

■同カテゴリー

●[ICT全般]カテゴリ コンテンツ一覧

●[通信/放送/ネットワーク]カテゴリ コンテンツ一覧

●[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ITS]カテゴリ コンテンツ一覧

●[グローバル・海外]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2023 社会インフラ向けICT市場の実態と展望 ~インフラ保全におけるデジタル技術/データ活用の現状と展望~

- 2021 社会インフラ向けICT市場の実態と展望 ~次世代型の社会インフラITソリューションシフトが進む社会インフラIT~

- 2019-2020 社会インフラ向けICT市場の実態と展望 ~IT活用が本格化する社会インフラ管理の実態~

早川 泰弘(ハヤカワ ヤスヒロ) 主任研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。