【アナリストオピニオン】マルチポイント化が進む中、店舗から求められる共通ポイントとは?①

本稿では共通ポイントの概要に触れつつ、ポイントサービスの概況を述べる。マルチポイントに言及した上で、加盟店において導入のニーズが高い共通ポイントを考察していく。

ポイントサービスは、特定の企業やグループが提供するサービスや商品の購入等に対して、発行されるポイントやマイレージ等を指す。そのうち、業種・業態に関わらず提携先で利用できる共通ポイントが含まれる。共通ポイントは、特定の店舗やグループ企業内のみで利用できるハウスポイント・グループ共通ポイントよりも、利用可能範囲が広いという特徴をもつ。

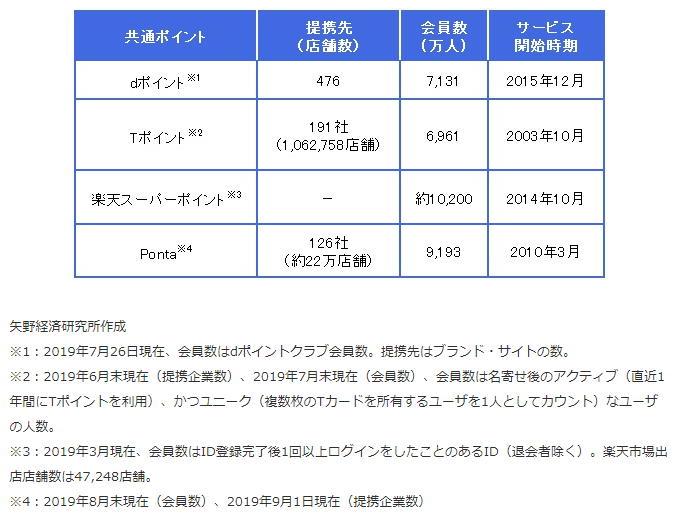

下表に4種類の共通ポイントの概要を記載する。

マルチポイントの進展 コンビニ業界で動きあり

現在、ハウスポイント・グループ共通ポイントと共通ポイントを併用する取り組みや、複数の共通ポイントの発行が盛んに行われている。一つの店舗で数種類のポイントを発行することをマルチポイントと呼ぶ。

従来、共通ポイントは1業種1社で導入されることが原則であった。しかし、後発のdポイントと楽天スーパーポイントは、当初から加盟店に他の共通ポイントの併用を認めることで、提携企業を拡大してきた。後発の共通ポイント2サービスの開始を機にマルチポイント化が一層加速している。

業界別にみると、コンビニエンスストアにおけるマルチポイント化の動向に注目が集まっている。複数の共通ポイントを導入しているコンビニエンスストアは、これまではローソンのみであった。ローソンは、2010年3月よりPontaを、2015年12月からはdポイントも導入している。しかし、ファミリーマートが、2019年11月より新たに楽天スーパーポイントとdポイントを導入することを発表した。店頭では、従来から導入していたTポイントに加えて、3種類の共通ポイントが利用できるようになる。

多くのコンビニエンスストアが複数の共通ポイントを導入すれば、消費者は購買時の共通ポイント付与を当たり前と捉えるようになるだろう。その場合、共通ポイントを採用していないコンビニエンスストアでは、来店客数が減少する可能性がある。そのため、ハウスポイント・グループ共通ポイントを発行しているコンビニエンスストアにおいても、共通ポイントの導入を通じてマルチポイント化が進んでいくと想定できる。今後のコンビニエンスストア各社における、共通ポイントを巡る動向を注視していきたい。

また、ハウスポイントやグループ共通ポイントを発行している事業者が、共通ポイントを導入するケースもある。一部の加盟店は、利用者が購買する際に、ハウスポイントと共通ポイントの双方を付与している。これらの企業はポイントを手厚く付与することで、ユーザにお得感を与えてポイントカードの提示を促し、会員の情報を収集しやすい体制を構築していると考える。(井上圭介)

※全文、関連資料の概要は以下よりご覧いただけます

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。