アナリストオピニオン

2025.11.18

映像が組織を動かす──能動的な映像データ活用への移行

監視カメラは「経営データ基盤」へと進化

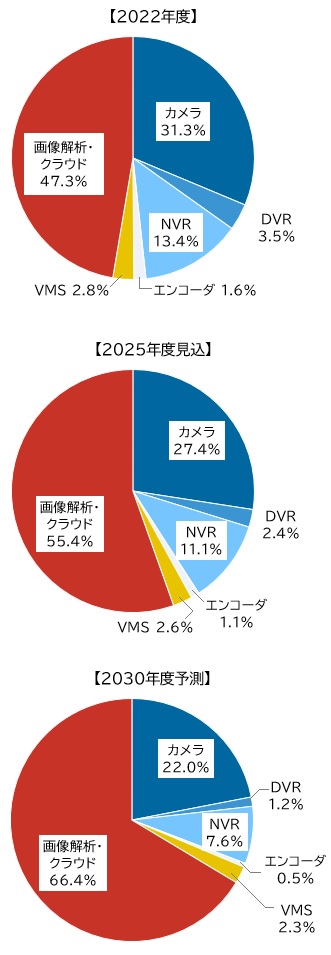

監視カメラ市場では、長らくカメラや録画をするための機器といったハードウェアを中心とする市場の見方が一般的だった。しかし近年、この構造は変わりつつある。下図は、2022年度・2025年度・2030年度の監視カメラ市場をカテゴリに分け、それぞれ出荷金額ベースでの構成比をまとめたものである。これをみると、2022年度時点で31.3%を占めていた「カメラ」の構成比は、2030年度には22.0%まで縮小する。一方で、AI映像解析(VCA)やクラウドカメラサービスは47.3%から66.4%へと伸長する見通しであり、監視カメラ市場の価値の中心がモノからデータ活用へと移っていることが読み取れる。

【図表:監視カメラ/システム 品種別構成比(2022年度、2025年度見込、2030年度予測)】

矢野経済研究所作成

この変化の背景には、映像データそのものの役割の転換がある。かつてカメラは、事件・事故を後から確認するための受動的な装置だった。もちろんその用途は今でも現役だが、AI解析を通じて「何が起きつつあるのか」を瞬時に捉え、業務改善や安全性向上に生かす能動的な経営データとして扱われることも多くなっている。監視カメラは「防犯装置」から「経営インフラ」へと位置付けが変わりつつあるとみる。

映像が業務DXの起点に──小売・物流・公共などで進む多目的利用

映像データ活用は、特定の業界の特殊なニーズではない。むしろ、広範な産業領域で日常的な業務の中心に組み込まれつつある。

小売業では、来店客数カウントや動線分析、棚前滞留時間の可視化など、マーケティング目的の活用が広がっている。従来、人の経験や勘で行ってきた業務をデータによる管理をすることで、より効率的かつ効果的な店舗運営を見込むことができる。ここで鍵を握るのがクラウド連携型のAI解析サービスであり、従来型の録画機器やローカル環境だけでは実現しづらかった「データの横断活用」を可能にしている。

製造・物流の現場でも同様だ。映像は単なる安全管理のための記録ではなく、作業動線の最適化や危険行動の可視化、荷役状況の自動判定など、業務改善のための一次データとして活用されるケースが増えている。特に人手不足が深刻化する日本において、作業の自動化・省力化といったテーマは避けて通れず、映像解析が現場DXの中心的なソリューションとして存在感を増している。

公共領域においても変化は顕著である。街頭監視カメラは、防犯だけでなく、交通量解析、災害時の避難誘導支援、観光客動向の把握など、多目的利用が進んでいる。スマートシティでは映像データが都市運営のプラットフォームとして扱われ、統合的なサービスの基盤として機能し始めている。

ベンダ戦略はサービス化が本格化

市場構造の変化は、ベンダ各社の戦略転換によってさらに加速している。主要企業は、カメラや録画装置の販売に依存せず、クラウド録画、AI解析、遠隔管理といったサービス領域の提供に注力している。

特にクラウド専業サービス企業は、カメラ1台あたりの売上よりも、月額料金による継続収益(SaaS)に重心を置くことを目指したビジネスモデル展開している。その中で、AI解析はオプションとして付加できるため、単純なハード販売以上に高付加価値化を実現できる点が特徴だ。

さらに、ユーザー側も「導入時の負担を抑えたい」「拠点ごとに統一的に管理したい」というニーズが強まっており、サービスモデルの拡大を後押ししている。

とはいえ、クラウドがすべての領域を飲み込むわけではない。実際、クラウドカメラの稼働比率は現状で全体の1割程度にとどまっており、公共・製造・金融領域では依然としてオンプレ運用が主流である。通信負荷、データ主権、セキュリティポリシーといった要因がハードルとなり、クラウド向きの領域とオンプレが最適な領域の境界は今後も残り続けるだろう。

市場は単純な置き換えではなく、「クラウド×オンプレのハイブリッド」という構造を前提に拡大していくとみる。

映像データをどう活用するか

映像データの能動的な活用をしていく上で、留意しておくべきことがある。それは、映像データは取得すれば自動的に価値が生まれるわけではないことだ。現場の運用に適合する形でデータを整理し、目的に応じた解析を選択し、実際の意思決定や改善に落とし込めてはじめて「活用」と呼べる。AI解析の精度がどれだけ高くても、企業側が使いこなせなければ、データは蓄積されるだけで終わってしまう。

実際、小売・物流・製造・公共のいずれの領域でも、解析結果をどう現場に反映するか、運用オペレーションに落とし込めるか、いった課題が浮上するケースは多い。

その意味で、ベンダ各社のサービス化が進む現在は、導入企業の活用力が問われることになる。クラウドやAIの利用が拡大しても、現場作業の流れや管理体制、データを扱う担当者の理解度などによって、実際の効果は現場によって変動するだろう。映像データをどう活用していくかが、企業運営における重要なポイントとなるとみる。

(山内翔平)

関連リンク

■レポートサマリー

●監視カメラ/システム国内市場に関する調査を実施(2025年)

●監視カメラ/システム国内市場に関する調査を実施(2024年)

●監視カメラシステム世界市場に関する調査を実施(2021年)

●監視カメラシステム世界市場に関する調査を実施(2020年)

■アナリストオピニオン

●国内IPカメラ市場:カメラの「コト売り」は流通チャネルを変化させるか?

●新型コロナウイルスの影響で拡大した監視カメラの活用方法とは?

■同カテゴリー

●[周辺機器]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ソフトウェア]カテゴリ コンテンツ一覧

関連マーケットレポート

- 2025年度 監視カメラ/画像解析システム市場の実態と展望

- 2024年度 監視カメラ/画像解析システム市場の実態と展望

- 2021年度版 ネットワークカメラ/VCA画像解析システム市場

- 2020年度版 監視カメラ市場予測と次世代戦略 -ビジュアル・コミュニケーション調査シリーズ-

- 2019年度版 ネットワークカメラ/VCA画像解析システム市場 -ビジュアル・コミュニケーション調査シリーズ-

山内 翔平(ヤマウチ ショウヘイ) 研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。