【アナリストオピニオン】「オートモーティブワールド2020」レポート コロナウイルス感染直前のAMワールドで感じたCASE対応動向②

オートモーティブワールド2020~各社の展示状況

■CASE時代サバイバルのための企業再編

日本電産(Nidec。次の写真)はもともと自動車におけるモーター専門メーカーとして、Tier1に納品してきたTier2である。ただし2014年にホンダエレシス(現・日本電産エレシス)を、2019年にオムロンオートモーティブエレクトロニクスを買収。それまでの車載モーターだけの自動車関連事業から、「アクティブセーフティ」や「ボディ電装」「EPS」「電源制御」などの、より大きなユニットベースでの受注が可能となったことで一気に急成長の流れに乗った。さらにCASEにおける「E」の部分、EV車両に搭載されるトラクションモータシステム「E-Axle」を、2019年に中国の自動車メーカー・広州汽車の量産 EV「Aion S」に提供した模様。 同社のモーター専用メーカーから、ユニットベースでのカーエレメーカーへのシフトは、前述したようなM&Aにより実現したといえる。CASEに向けての新機軸は、自社保有技術力だけで実現できるとは限らない。同社のようなM&Aこそがもっとも効率よくCASE時代に適合した部品メーカーになりうる手段といえるのかもしれない。2019年には車載事業を専門とする日本電産オートモーティブを設立した。

企業再編で一気に次世代に向けて動き出したのは日本電産ばかりではない。ケーヒンはもともと本田技研工業のTier1としてパワートレイン、シャシー、エアコンなどの部品を手掛けていたホンダ系列の部品メーカーであった。しかし、2019年に日立製作所と本田技研工業は、ケーヒンを他のホンダ系部品メーカ2社(ショーワ、日信工業)と共に、日立オートモーティブシステムズ(日立AS)と統合化すべく踏み切った。4社の統合により売上高1兆7000億円規模の巨大サプライヤが誕生。また日立グループと本田技研工業との間には強いパイプができた模様。具体的にはCASEにおける「A」の部分、自動運転向け開発のために、IT、ソフトウェア、パワトレ、シャシー、ボディ、ADASという要の部分を一体化できることになったのだ。

CASE時代を前に動いた部品メーカー再編はこればかりではない。

ここ2年の間に国内のTier1らが大きく動き出している。アイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュとの経営統合。アルパインとアルプス電気との経営統合。富士通テンのデンソーグループ入り。デンソーとアイシン精機が設立した電動駆動モジュール開発会社「BluE Nexus(ブルーイー ネクサス)」。目立つところだけでもこのように数多い。

さらに再編は国境を越えてカルソニックカンセイと仏マレリの合併、クラリオンの仏フォルシアグループ入り、もある。

CASE対応のためには大きな投資が必要であり、より大きなユニット、より大きなソリューションでのビジネスが求められるようになる。そのための部品メーカー再編が今回の展示の中でも目についた。

■車載ソフトウェアでも進む企業提携・企業再編

CASEを前にした企業再編はハードウェアだけではない。ソフトウェアメーカーにも及んでいる。

CASEでは「C(コネクテッドカー)」はもちろんのこと、「A」「S」「E」の全てがコネクテッドとなり車両側とクラウド側とがつながる事で成立する。そして、クラウド側でのAI解析や、車載側での決済、車載センサの高速AI処理など、ソフトウェア技術が自動車の重要な部分を担うようになっていく。そして、ソフトウェアにおける激烈な競争に打ち勝つためには単独の技術だけでは不足するため、技術提携や企業買収が巻き起こることになる。

今回の展示会場にも、ソフトウェア企業における多くの企業再編の跡が見え隠れしていた。ただしソフトウェアの場合は工場ラインが存在しないため、もう少し自由にゆるやかに企業提携というスタイルが多い印象だ。

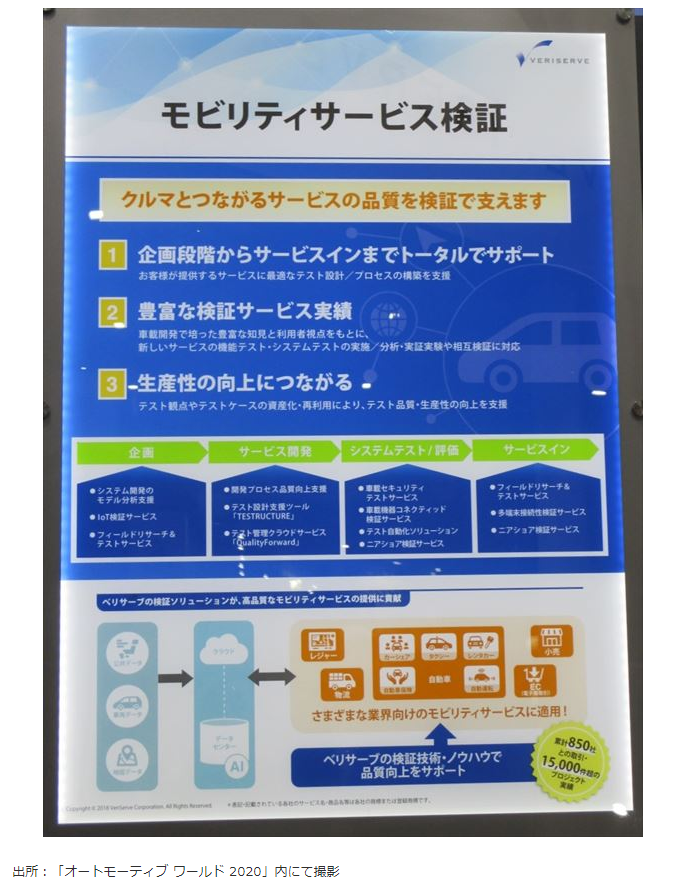

次の写真は、検証サービスベンダであるVERISERVE がCASEの「S」であるモビリティーサービスの検証ビジネスに参入したことを表したものである。同社は元々SCSKの子会社として設立され、その後自動車のテスト事業で大きく成長したが、2019年に再びSCSKによるTOBが成立した。

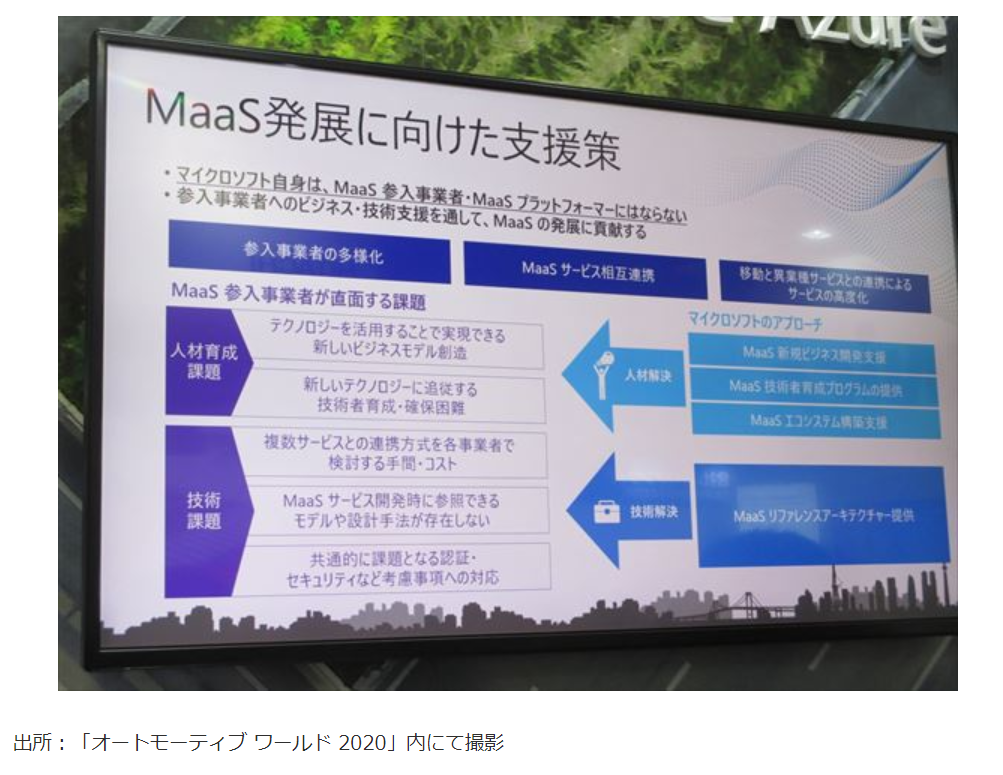

海外からも、思いもかけないITベンダが自動車市場に向けて参入してきた事例がある。下記の写真はマイクロソフトが自社ブースにおいて映していた「MaaS発展に向けた支援策」の一部である。CASEのS(シェアカー。MaaSサービス)を重要視していることは明らかでありながらも、「自らはサービス事業者にも、プラットフォーマーにもならない。」としている。

取り組み内容としては、MaaS版リファレンスアーキテクチャーをパートナー企業と開発して、それを無償提供し、次世代MaaSプラットフォーマーを人材面、技術面で支援していく試みとなる模様。その上で、MaaS分野におけるパートナーとのエコシステムを強化し、自社ビジネスはそこから生み出すということだ。

マイクロソフトは誰もが知るPCのOS「Windows」で1980年代から大きく成長した企業である。OSを中核として、様々なアプリケーションが生まれ、発展し、インターネット関連ビジネスの普及へとつながっていった。

現在、自動車のECUの世界においても、PCの「Windows」や、スマートフォンの「iOS」「Android OS」のように標準化・プラットフォーム化を推進しようという動きが出てきている。そのひとつが欧州から始まったプラットフォーム「Autosar」である。

国内でもAutosar仕様に準拠したソフトウェアプラットフォームを開発・販売している企業がある。前述のSCSKもその1社だ。

また名古屋大学の高田広章教授が中心となって設立したAPTJも同じく、オールジャパンで日本独自のソフトウェアプラットフォームを立ち上げようと、「Julinar SPF」を開発した。2018年から6社のパートナーソフトウェア企業(ヴィッツ、キヤノンITソリューションズ、サニー技研、東海ソフト、富士ソフト、菱電商事)を通して販売している(下記写真)。

デンソーが立ち上げたオーバスでも、AutosarのAP(Adaptive Platform)で用いるサービス指向通信(SOME/IP)をCP(Classic Platform)でも対応できるようにする「AUBIST SOME/IP」のデモンストレーションを披露していた。2020年度内にプロトタイプを提供し、2021年度の正式提供を目指している模様。

オーバスは2016年に設立されたデンソー、イーソル、日本電気通信システムとの合弁会社である。2019年にはデンソーから、パートナーであるイーソルに向けて、出資が行われている。

自社だけの技術力では覚束ない。国内の、海外の、ハードウェアの、そして今後自動車の中核となるITソフトウェアの互いを補えあえる相手を見つけての企業提携・企業再編こそが、CASE時代の自動車産業でのサバイバルに備えるために必要なのだ(森健一郎)。

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。