アナリストオピニオン

2025.10.24

損害保険の社会課題解決サービスの新潮流

はじめに-損保の役割は“事故対応”だけではない

損害保険と聞けば、自動車保険や火災保険、地震保険など、事故や災害時の補償を目的とした商品を思い浮かべる人が多いだろう。企業においても、従業員の業務中の事故に備える傷害保険や、製品に起因する損害を補償するPL保険、近年ではサイバー攻撃による損害を補償するサイバー保険などが広く利用されている。これらは「損害」に対する補償という損保の本質に沿った商品であり、広く認知されている。

しかし近年、損害保険会社が提供するサービスの中に、従来の枠組みを超えた「社会課題解決型」の保険やサービスが登場している。特に2025年には、食品ロス削減や福祉避難所支援、農業支援など、社会的な課題に対応するユニークな保険商品が複数確認されている。損保ジャパンや三井住友海上などの大手損保が中心となり、SDGsやESGの文脈に沿った取り組みとして読み取ることができる。

このような動きがSDGsやESGの文脈と結びつくのは、保険会社が単なるリスク補償の提供者ではなく、社会的責任を果たす企業としての役割を強く意識しているためである。SDGs(持続可能な開発目標)は、貧困・教育・環境・ジェンダーなど幅広い社会課題の解決を目指す国際的な枠組みであり、企業活動においても「誰一人取り残さない」社会の実現に向けた貢献が求められている。一方、ESG(環境・社会・ガバナンス)は、企業の持続可能性や長期的な価値創造を評価する基準として、投資家やステークホルダーからの注目が高まっている。

損保会社が食品ロスや福祉支援、地域貢献といったテーマに取り組むことは、まさに「社会(S)」の領域におけるESG対応であり、SDGsの目標達成に資する活動と位置づけられる。保険という制度を通じて、社会的弱者や地域団体の活動を支えることは、企業の社会的価値を高めると同時に、持続可能な社会の構築に貢献するものである。

社会課題対応型損保サービスの台頭

社会課題対応型の損保サービスは、従来の個人・法人向け保険とは異なり、非営利団体や地域団体、中小事業者などを対象とした設計が特徴である。こうした団体は従来の保険市場では十分に顧客として認識されてこなかった層でもあり、損保会社にとっては新たな顧客ターゲットとしての可能性を秘めている。社会課題の現場に密接に関わるこれらの団体に対して、保険という制度を通じて支援を提供することは、単なる社会貢献にとどまらず、将来的な市場開拓の布石ともなり得る。

例えば、損保ジャパンが2025年10月から提供を開始した「フードバンク団体向け保険」は、食品寄附活動に伴う食中毒や搬入事故などの賠償責任を補償するものである。非営利団体でも加入可能な設計となっており、食品ロス削減と生活困窮者支援の両立を保険の仕組みで支える点が特徴的だ。

また、三井住友海上とファームコネクトの提携による農業支援サービスでは、農家の相続対策やドローン導入支援など、保険とコンサルティングを融合した新たな支援モデルが展開されている。これらのサービスは、保険会社が社会課題の現場に入り込み、課題解決の一翼を担う姿勢を示している。

事例で見る社会課題に挑む損保の具体策

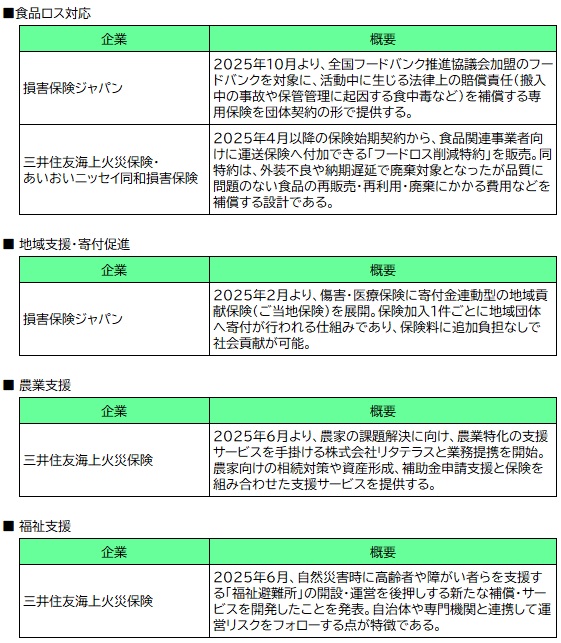

以下に、公開情報を基に2025年に確認された社会課題対応型損保サービスの代表的な事例を紹介する。なお、適用範囲や支払限度額などの詳細は各社の商品概要・約款に従うため、詳細な契約条件は各社の公表資料で確認されたい。

【図表:社会課題対応型損保サービスの例】

矢野経済研究所作成

損保が支える社会のすき間

食品ロス分野では、廃棄リスクの補償に加え、再流通や寄附活動の支援を含む設計が特徴的である。福祉分野では、活動量ベースで保険料を算定するなど、非営利団体でも加入しやすい制度設計が進んでいる。農業分野では、気候変動や高齢化による経営課題に対応する支援型保険サービスが登場するなど、損害保険が“経営支援ツール”として機能し始めているといえる。

これらの事例に共通するのは、保険が単なるリスク補償ではなく、社会課題の解決に向けた“仕組み”として設計されている点である。保険会社が制度設計者としての役割を担い、社会的価値を創出する姿勢が鮮明になってきている。

市場を探る難しさ─課題発掘と制度設計

社会課題対応型損保サービスは、今後さらに多様な分野に広がる可能性がある。教育、観光、防災、地域交通など、課題が顕在化している領域において、保険会社が先手を打って制度設計を行うことで、新たな市場創出につながるだろう。

一方で、こうした市場を見つけ出し、制度として成立させることは容易ではない。社会課題は多様かつ複雑であり、保険化できるリスクの特定や補償範囲の設計には現場との対話が求められる。

社会課題に対する保険の可能性は、単なる補償を超え、地域や業種の“共助インフラ”としての役割を担う時代に入っている。SDGsやESGの理念に沿った取り組みであると同時に、保険の新たな価値創出の場でもある。損保の新潮流として、今後の展開に注目したい。

(小田沙樹子)

関連リンク

■同カテゴリー

●[金融・決済]カテゴリ コンテンツ一覧

小田 沙樹子(オダサキコ) 研究員

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。