アナリストオピニオン

2025.09.02

金融機関のデータ活用進むか 共同データプラットフォームの始動

共同データプラットフォームについて

2025年3月より、共同データプラットフォームによる本格的なデータ収集が開始された。

共同データプラットフォームとは、金融庁は日本銀行が共同で行う高粒度データの収集に向けた項目・定義の整理やより効率的なデータ収集・管理を行う枠組みである。

金融庁と日本銀行はより質の高いモニタリングの実施と金融機関の負担軽減を図る観点から、データの一元化に取り組んできた。

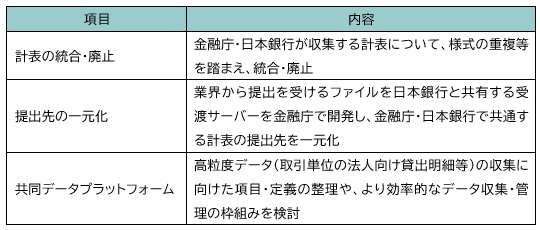

取組みとしては下記の3点が挙げられている。これらの一連の取組みの一つが共同データプラットフォームである。

【図表:データ一元化の取組み】

金融庁、日本銀行の公表資料より矢野経済研究所作成

計表の統合・廃止や提出先一元化については、業界の要望も踏まえ、統計集計上の理由やシステム上の理由により対応困難なもの等を除きすべて対応することで既に金融機関の負担軽減を実現しているという。その後も定例的に要望を聞きつつ、対象計表の拡充等について検討を進めている。

共同データプラットフォームの進捗

共同データプラットフォームについては、2021年度に海外事例の調査、2022年度に行った一部の金融機関から高粒度データの収集を行う実証実験の結果を踏まえ、引き続き実務的な検討を行うことと同時に2023年度以降に高粒度データの収集を段階的に開始した。

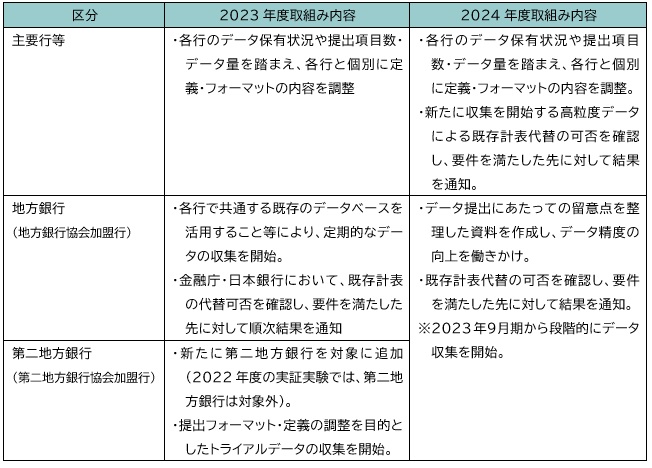

2023年、2024年の取組み内容は以下のとおり。

【図表:共同データプラットフォームの取組み】

金融庁、日本銀行の公表資料より矢野経済研究所作成

取組みを行う際には、データ収集・管理に係るオペレーション(データクレンジング、データ共有等)についても、金融庁・日本銀行間で検討を進めた。

2024年度の取組みにより、主要行等、地方銀行、第二地方銀行から、四半期ごとにデータを収集・管理する枠組みの構築が完了した。これにより、2023年度の段階的なデータ収集の開始を経て、2025年3月期から定期的なデータ収集を本格的に開始した。

今後の取組み

今後も「データの精度向上」「オペレーションの効率化」「モニタリング・分析の高度化等」について、より効果的な取組みとなるよう、検討を進めていく方針としている。

データの精度向上については、本格的なデータ収集開始後も、定義・フォーマットどおりの高粒度データを安定的に収集するための体制構築について、金融機関に働きかけを行う。併せて、金融機関の負担軽減に向けて、引き続き高粒度データによる既存計表代替の可否の確認作業を進めていく。

オペレーションの効率化については、データ提出にかかる金融機関の負担軽減や、金融庁・日本銀行でのデータクレンジング(データの確認・修正等正確性の向上作業)の短期化・効率化を図る観点から、形式的なエラー等を検知・修正可能なツールを金融機関へ提供するべく、開発を行っている。

モニタリング・分析の高度化等については、高粒度データを使ったより解像度の高いモニタリングや分析の手法の検討を継続し、金融・経済環境が変化する中での金融システムのリスクの把握等に繋げるという。高粒度データを使った分析の公表等を通じて、金融機関によるリスク管理の高度化等に貢献するとしている。

期待される効果

金融機関は元々、金融庁と日本銀行に対してさまざまな情報の報告を行っていた。その中には重なる情報があったとしても、金融庁と日本銀行では提出する方法や報告様式が異なるため、双方にそれぞれ提出する必要があり金融機関の大きな負担となっていた。そのような状況下で金融庁と日本銀行への報告先の一元化や報告様式の統一を行うことで金融機関の負担を軽減するかつ、金融庁と日本銀行においてもデータ精度の向上が期待でき、従来より詳細な高粒度データの収集も可能となる。高粒度データが収集可能となることで、より高度かつ繊細なモニタリングに活用できると考えている。定期的なデータ収集は始まったばかりであるが、金融機関のデータの有効的な活用を期待したい。

(石神明広)

関連リンク

■同カテゴリー

●[金融・決済]カテゴリ コンテンツ一覧

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。