アナリストオピニオン

2018.11.19

タクシー配車アプリの利用事例--日本のタクシーの1/2がモバイルアプリで配車可能に?

タクシー配車アプリの提供事業者は多様化している

先日、国土交通省が「MaaS(Mobility as a Service)」促進に向けた検討開始を発表するなど、昨今MaaSに対する注目が集まっている。とくに、タクシーの利用においては、近年タクシー配車アプリが多く出されていることやタクシーの相乗り(実証実験段階)など、新規サービス創出に向けた動きが活発に行われている。こうした背景をふまえ、ここではタクシーの配車アプリの事業者、そしてJapanTaxiの利用事例についてふれていく。

ここでいうタクシーの配車アプリとは、「アプリを活用することでタクシーを指定の乗車場所に呼び出すことができるもの」を指している。アプリの事業者によっては、アプリ内の操作のみで配車が完結せず、アプリ画面に表示された番号に電話する必要が生じるなどといったものもあるが、ここではそういったものも含めている。

2018年10月時点で提供されているタクシー配車アプリは多数存在しており、提供事業者は多様化している。

現状のタクシー配車アプリは、提供事業者ごとでサービス提供地域や加盟タクシー台数などに大きなばらつきが出ている。下記の「タクシーの配車アプリ 主要提供事業者一覧表」より、何かしらのアプリへ加盟しているタクシーの合計台数は約9万5,000台(重複分は考慮しない)、国土交通省の「ハイヤー・タクシーの車両数と輸送人員(平成28年)」では個人タクシーも含めた全国のタクシー台数は約23万4,500台である。そのため、2018年度中には約40%のタクシーはアプリで配車可能となる。多くの事業者は今後も加盟タクシー台数の増加をめざすとともに、サービスの提供地域拡大に向け、取組んでいく方針である。こうした動きをふまえると、今後のタクシー利用の利便性はますます高まっていくといえる。

【図表:タクシーの配車アプリ 主要提供事業者一覧】

2018年9月時点。矢野経済研究所一部推計。

JapanTaxiによるタクシー配車アプリの利用事例

では、実際にタクシーの配車アプリは現在どのようなユーザー層がどういった形で利用しているのだろうか。以下より、JapanTaxiの利用事例について紹介していく。

■JapanTaxi会社概要

JapanTaxiは日本交通のグループ会社として1977年に設立され、2011年12月よりタクシー配車アプリ「JapanTaxi」を提供している。2011年11月に日本初となるタクシー配車アプリを、日本交通のタクシーのみを対象に開始した。ユーザーや業界内で反響があったことから同年12月にリニューアル版としてのちに「JapanTaxi」アプリとなる「全国タクシー」をリリースした。

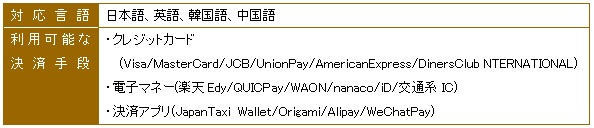

また、同社はアプリだけでなく、タクシー事業者に対してタクシー車両の後部座席に設置する「広告タブレット」「決済機付きタブレット」や、ドライブレコーダーの提供も行っている。「決済機付きタブレット」を活用することで、アプリと同様に多言語に対応するとともに、クレジットカード、交通系ICのほか、AlipayやWeChatPayなどの多様な決済手段に対応できる。

【図表:決済機能付きタブレット】

出所:JapanTaxi

【図表:決済機能付きタブレットの対応言語・利用可能な決済手段】

2018年9月時点。矢野経済研究所調べ。

■JapanTaxiサービス概要

同社の提供する「JapanTaxi」アプリは47都道府県に対応している。2018年10月時点でのアプリダウンロード数は550万件を超えており、提携タクシー事業者数は876事業者、加盟タクシー台数は約7万台にのぼる。

利用する際は、事前にアプリ内で乗車場所と降車場所を指定する。タクシー事業者によっては事前にオンライン決済ができる。アプリからの配車なしでも車載タブレットでQRコード※決済が可能な「JapanTaxi Wallet」を利用すれば、降車前にキャッシュレスで決済を完了できる。

■JapanTaxi利用実態について

現在JapanTaxiの中心ユーザーとなっているのが日常的にタクシーを利用するビジネスパーソンである。同社ではビジネス利用の利便性向上に向け、WEB上で配車手配が行え、社員のタクシー利用を可視化できるサービス「JapanTaxi BUSINESS」のスタートや、「JapanTaxi」アプリでConcurと連携し、オンラインで経費清算を容易化するなどの取組が行われている。

また、同サービスはビジネスパーソンのほかに、訪日外国人によるタクシー利用も多くあるという。現在は、訪日外国人の中でもとくに高い割合を占めている中国人観光客の利便性を向上させるべく、AlipayやWeChatPayへの対応を行うなどしている。

■JapanTaxi今後の戦略/展望

同社は「移動で人を幸せに。」をコンセプトに、乗務員とユーザーの双方に対してより良い体験を提供できるようITツールでサポートしていく方針である。「JapanTaxi」アプリにおいては、ユーザーの利用シーン拡大やユーザー層の拡大に向け取組んでいく。

他にも、2018年9月に発表したカカオモビリティとの資本業務提携など、訪日外国人によるシームレスなタクシー利用環境の整備にも取組んでいきたいとしている。

また、同社は2020年を目標に、加盟タクシー台数9万台、アプリ累計ダウンロード数1,600万件、「広告タブレット」および「決済機付きタブレット」を搭載したタクシー車両5万台をめざす。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

関連リンク

■同カテゴリー

●[情報サービス/ソリューション]カテゴリ コンテンツ一覧

●[コンテンツ/アプリケーション]カテゴリ コンテンツ一覧

●[金融・決済]カテゴリ コンテンツ一覧

●[ITS]カテゴリ コンテンツ一覧

YanoICT(矢野経済研究所ICT・金融ユニット)は、お客様のご要望に合わせたオリジナル調査を無料でプランニングいたします。相談をご希望の方、ご興味をお持ちの方は、こちらからお問い合わせください。

YanoICTサイト全般に関するお問い合わせ、ご質問やご不明点がございましたら、こちらからお問い合わせください。